L’immeuble du 23 rue de Seine s’étend sur plusieurs bâtiments joignant la rue de Seine à la rue Mazarine. Du côté de la rue de Seine, sa façade est du XVIIe siècle remaniée au XIXe siècle. L’immeuble du 24 rue Mazarine est de construction récente (1898) et présente un retrait sur la rue. Ces immeubles eurent de nombreux propriétaires fort intéressants par les métiers qu’ils exerçaient. Ainsi la famille Fournier comptait au XVIe siècle des charpentiers et un juré maçon ; aux siècles suivants se succédèrent un chirugien célèbre du nom de Gayant qui suivait le roi et ses armées ; le sieur Jard était un accoucheur de la reine ; les peintres Mouchy et Vestier habitèrent l’immeuble de la rue de Seine et y sont morts.

1542-1622. La famille Fournier

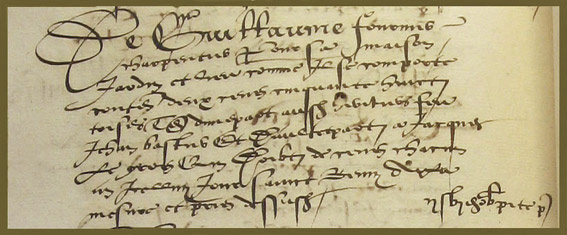

Le 27 janvier 1542, Gilles Le Maistre, qui deviendra plus tard premier président au Parlement de Paris et seigneur de Cincehour , vendit à Guillaume Fournier, charpentier de grande cognée, un grand terrain de 258 toises (980 m2 env.) moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 12 livres 18 sols de bail d’héritage1. L’acheteur s’engageait à y construire une maison dans les deux ans et à verser chaque année à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés un cens qui s’élevait à 2 sols 6 deniers .

Philippe Beauffault, épouse de Guillaume Fournier, lui donna au moins quatre enfants :

- Loys qui naquit aux environs de 1544 dont nous suivrens la carrière plus loin,

- Anne qui épousa un maçon-tailleur de pierre, puis un marchand pelletier et enfin un certain Violet Yndret

- Jean qui fut maître charpentier comme son père,

- Paul dont on ne sait rien si ce n’est qu’il paricpa au partage des biens des époux Fournier.

Alors qu’entre-temps la France avait vu passer et trépasser deux nouveaux rois et tandis que Charles IX régnait, Philippe Beauffault, devenue veuve, racheta en 1561 la moitié de la rente à Gilles Le Maistre qu’il leur avait vendue. Elle maria ensuite sa fille Anne, déjà veuve d’un maçon et tailleur de pierre, à Jean Bourgeois, marchand pelletier.

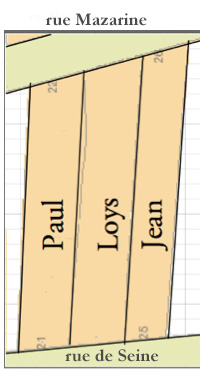

Après la mort des époux Fournier, il y eut partage entre les enfants qui les amena à diviser le terrain de 258 toises ainsi :

La deuxième génération

Nous retrouvons les Fournier en 1587. Les conflits entre catholiques et protestants étaient encore très vifs. Malheureusement, le quatrième mari d’Anne Fournier, Violet Yndret, fut fait prisonnier des troupes du duc de Navarre, futur Henri IV. Il fallut à la famille réunir leurs efforts pour verser une rançon afin de récupérer le pauvre sequestré. Ils n’avaient pas assez d’argent car les temps étaient durs. Anne et son frère Loys, maître maçon, empruntèrent donc à un certain Marin Martin, marchand drapier, 100 écus d’or soleil moyennant une rente qu’ils garantirent sur leurs biens qui consistaient en la maison située rue de Seine et les fossés d’entre les portes de Bussy et de Nesle (aujourd’hui rue Mazarine), plus une grande maison avec quatre boutiques rue de la Truanderie et enfin une vigne et des maisons à Montrouge2.

Loys Fournier, le fils aîné de Guillaume, exerçait la profession de juré maçon du roi. Il avait épousé Geneviève Pinot et en eut plusieurs enfants :

- Marie qui épousa Pierre Pigrand, marchand mercier,

- Madeleine qui épousa Claude de Maranguer, marchand drapier chaussetier ;

- Jean qui fit des études de droit et devint praticien au Palais

- Germaine qui s’unit à Louis Clanissant.

La vie continuait, pas si tranquille que cela puisque les guerres de religion faisaient rage. En conséquence les maisons situées le long du fossé de la ville, du côté de la rue Mazarine, furent pour la plupart ruinées.

Heureusement, leur reconstruction ne posait pas trop de problèmes à Loys Fournier à cause de son métier.

En 1604, Loys Fournier travaillait encore beaucoup avec Claude Vellefaux, juré es-œuvre de maçonnerie comme lui et Absalon Mansart, maître charpentier. Cette année-là, il loua pour 360 livres la maison dont il avait hérité située entre la rue de Seine et la rue du fossé entre les portes de Bussy et de Nesle3 au sieur Lavernot, sieur de Feuquière.

En 1616, Loys Fournier avait environ 72 ans. Il habitait alors rue de La Harpe quand il loua sa maison de la rue de Seine dont le jardin et les dépendances s’étendaient jusqu’à la rue Mazarine. Le locataire était Me Pierre Martineau qui était avocat au Parlement et devait verser au bailleur 400 livres par an « aux quatre termes à Paris accoutumés « 4.

La troisième génération

Loys Fournier mourut la même année. Sa veuve vendit aussitôt sa charge de juré es-œuvre de maçonnerie pour payer le convoi, l’enterrement du défunt et les habits de deuil de toute la maisonnée. La lecture de l’inventaire après décès5 révèle que Loys Fournier avait été un lecteur intéressé par l’histoire de la France et de ses grands hommes et un passionné d’architecture. Ayant traversé les guerres de religion, il possédait une épée, une hallebarde et un fusil. Il aimait des beaux habits et aimait le confort.

Ses héritiers vendirent la maison des rues de Seine et celle des fossés d’entre les portes de Bussy et de Nesle à Arnaud de Boisramé, secrétaire de M. du Tillet, seigneur de Gouix et conseiller du roi en ses conseils d’État pour 9 000 livres tournois6.

1622-1656. La famille Boisramé : le début d’une longue histoire

La maison qui s’étalait de la rue de Seine au fossé d’entre les portes de Bussy et de Nesle avait pour voisins d’un côté le sieur Cattier (voir l’histoire du 21 rue de Seine) et de l’autre la maison de l’Huitre à l’Escaille appartenant à Jean Lhuistre (voir l’histoire du 25)

Arnauld de Boisramé, nouveau propriétaire, épousa dix ans plus tard, le 23 août 1632, Jeanne Cappon qui était veuve de Claude Bezard, bourgeois de Paris dont elle avait un fils7. Du côté du sieur de Boisramé, des amis importants étaient venus assister à la signature du traité de mariage puisqu’on trouvait deux amis : Jean du Tillet, maître des requêtes et Louis du Tillet chez lesquels il habitait. Aux côtés de Jeanne Cappon se trouvaient son fils qui était greffier au conseil privé du roi et quelques amis. Les futurs époux promettaient tous deux qu’une fois mariés, chacun ferait signer à l’autre l’inventaire de ses biens.

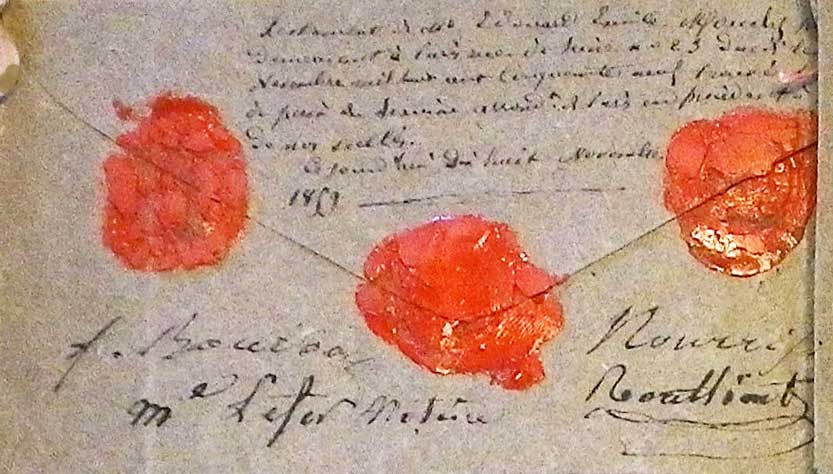

Nous ne retrouvons Jeanne Cappon qu’en 1656 alors qu’elle était veuve pour la deuxième fois et qu’elle se sentait bien proche de la mort, paralysée de la main « senestre ». Elle demanda donc à Me Leroy, notaire, de rédiger son testament8 . Elle n’avait point d’enfant et fit donc énormément de dons : de fortes sommes aux églises Saint-Benoit et Saint-Sulpice, sans oublier celle de Montigny-sur-Loing pour assurer le repos de son âme, et les nombreux cadeaux à ses neveux et à ses servantes. Bref le montant des dons était si élevé que la succession ne permetta pas d’en assurer totalement le versement, d’autant qu’un certain Bouin, médecin et ami, affirmait qu’elle lui avait vendu sa maison de Montigny. Un procès fut mis en route mais avant d’en connaître l’issue il fut décidé par ses neveux et nièces héritiers et par les marguilliers des différentes églises de vendre la maison de la rue de Seine à l’amiable afin d’éviter des frais.

On procéda à cette vente le 6 novembre 16569. Toutes les personnes concernées se retrouvèrent chez l’une d’elle. Honorable homme François Guilloire, marchand épicier et veuf de Michelle Roydor, messire Nicolas Cappon, docteur régent de la faculté de médecine, messire Jean Cappon, avocat en parlement, Louis Gayant et son épouse Madeleine Guilloire tous furent là, ainsi que les marguilliers des différentes églises. C’est Louis Gayant, marchand barbier et chirurgien qui fit l’offre la plus forte. Il acquit donc pour 11 500 livres cette maison qui consistait en un corps de logis sur le fossé, cour, puits, une place et un jardin dont la sortie était rue de Seine.

1656-1755. Où la famille Gayant, héritière des Boisramé prend possession des lieux pour un siècle

Les Gayant de la première génération

Louis Gayant, natif de Clermont dans le Beauvaisis, était un chirurgien des armées du roi et un anatomiste célèbre. Comme chirurgien consultant des armées du roi, il était bien souvent absent de Paris. Il fit partie de ceux qui furent présenté au roi par Colbert lors de l’inauguration de l’Académie Royale de Sciences en 1666. Il était aussi professeur d’anatomie et spécialiste de la circulation du sang au sujet de laquelle il publia plusieurs ouvrages.

Encore en 1666, il s’exécuta auprès de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés de son obligation de déclarer son acquisition et payer le cens qui s’élevait à 2 sols parisis10. Il mourut le 18 octobre 1673 à Maestricht. Le roi par une lettre datée de Marly du 17 juillet 1675 donna 10 000 livres à la veuve Gayant à cause de la charge qu’il exerçait auprès du roi.

Les Gayant de la deuxième génération

De son mariage avec Madeleine Guilloire, le chirurgien eut un fils du nom de Louis qui naquit en 1647, fut reçu docteur en médecine de la Faculté de Paris en 1670, acheta sa charge de médecin du roi pour 18 750 livres en 1675. Il devint un médecin célèbre qui tint le haut du pavé. Il s’installa dans la maison de la rue de Seine (et d’ailleurs il y mourut) dès le début de sa carrière.

Il en occupait avec sa famille les trois étages sur rue et cour, les boutiques du rez-de-chaussée étant louées. Au premier étage, son cabinet de travail était meublé d’un bureau en merisier, six fauteuil et un canapé couvert de tapisserie de points à la turque. Une cheminée avec sa glace en trumeau et une pendule sonnante. La fenêtre garnie de deux grands rideaux de toile de coton s’ouvrait sur la cour. Au second étage , l’antichambre qui avait vue sur la cour était garnie d’une tenture de tapisserie de verdure de 18 aunes ainsi que trois autres, une table plus une petite table ajourée en merisier. Cet étage contenait aussi la chambre du maître de maison qui abritait une petite couchette, un fauteuil de commodité, une table de tric-trac en ébène, trois fauteuils garnis de tapisserie et un écran de cheminée. Au même étage, se trouvait la chambre de mademoiselle Gayant chauffée par une belle cheminée surmontée d’un grand miroir à cadre doré. Deux commodes en noyer lui permettait d’y serrer ses affaires et une table de toilette avec une boite à poudre et deux brosses en marqueterie lui permettait de prendre soin de son apparence. Deux petits fauteuils de noyer et deux petites chaises recouverts de serge verte offrait la possibilité de se reposer et une bibliothèque de se cultiver. Dans sa chambre éclairée le soir venu par deux grands chandeliers de bronze tronait un lit « à la duchesse » , cinq fauteuils, une table à dessus de marbre noir en bois doré, une pendule sonnante dans sa boite en marquéterie.

Louis Gayant fils était un homme riche qui mangeait avec des couverts en argent, buvait dans des gobelets du même métal et s’éclairait avec des chandeliers aussi en argent.

Il avait épousé en 1691 Marie Marguerite Garnier qui était un beau parti puisqu’elle amenait en dot 21 000 livres. Il en eut deux filles Marie-Geneviève et Louise. La première épousa Charles Paul Cadeau Dijonval qui était un descendant de Nicolas Cadeau, négociant à Paris et fondateur de la manufacture de Dijonval, près de Sedan qui fabriquait du drap à la façon de Hollande grâce à un privilège que lui avait octroyé Louis XIV. Quant à Louise, elle s’unit à Jean Baptiste Dureville qui était écuyer et secrétaire du roi, veuf et de surcroit père de trois garçons .

Louis Gayant mourut le 20 février 1719 et les funérailles furent célébrées le lendemain en l’église Saint-Sulpice :

« Ledit jour a été fait le convoy et enterrement de Louis Gayant, conseiller du roi, médecin ordinaire de S.M., docteur en médecine de la Faculté de Paris, âgé d’environ soixante et douze ans, mort d’hier en sa maison rue de Seine. Et y ont assisté Me Estienne Garnier, avocat en parlement, conseiller du roi, expéditionnaire en la Court de Rome, beau-frère, Me Antoine Copineau , procureur au Parlement, nepveu du défunt, qui onr signé. «

Le partage des biens eut lieu le 1er janvier 1726 entre Marie Geneviève et Louise autorisées et accompagnées de leur mari. Elles abandonnèrent à leur mère l’usufruit des maisons des rues des Boucheries et Mazarine sa vie durant et convinrent de se partager chacune la moitié des loyers de l’immeuble de la rue de Seine à partir du 1er janvier . Quant aux deux rentes sur les aides et gabelles, l’une de 10 975 livres et l’autre de 10 750 livres, elles en reçurent chacune une.

Mais trois ans après, les affaires ne vont guère bien chez les Dureville. Les entreprises que Jean-Baptiste a faites dans les îles de Saint-Domingue et de Louisiane lui avaient coûté des sommes immenses qui causèrent des emprunts considérables dont les créanciers lui réclamaient le remboursement. Pour éviter la catastrophe, il proposa de leur abandonner tous ses biens meubles et immeubles, demandant seulement en échange une pension pour sa femme et ses enfants. Un état de ses biens qui fut fait révéla que sa fortune s’élevait à la somme colossale de 1 091 032 livres. Les dettes montaient à 783 333 livres. Les créanciers, rassurés, acceptèrent le marché… et ne vendirent pas les maisons des rues de Seine et Mazarine.

En 1742, Louise Gayant, épouse de Jean Baptiste Dureville, fut contrainte par sentence des requêtes du Palais d’abandonner à ses beaux-fils les moitiés des maisons qu’elle possédait rue de Seine et rue Mazarine. Elles furent expertisées par Henri Desboeufs et René Chauveau, architectes experts, qui nous ont laissé le résultat de leur visite.

La maison de la rue de Seine avait son corps de logis sur rue double en profondeur élévé de trois étages et un grenier. Quand on y entrait par sa belle porte cochère, on trouvait à gauche un bâtiment en aile un bel escalier à rampe en fer forgé pour le premier étage et en bois sculpté ensuite qui desservait le corps d’hôtel sur la rue. L’aile comportait trois étages dont le dernier était lambrissé et contre son pignon orienté vers la rue Mazarine on avait accolé un appentis. Au fond de la cour, on avait un aure édifice donnant ausssi sur la cour de la maison rue Mazarine qui était prolongé d’un auvent pour en augmenter la profondeur. Il servait de remise de carrosses. Du côté de la rue Mazarine, la maison était aussi double en profondeur avec deux étages surmonté d’un troisième lambrissé et d’un grenier. Il avait une petite cour pavée avec un puits adossé au mur qui le séparait de la rue Mazarine. On entrait dans l’immeuble par une allée de passage qui comportait à gauche et à droite boutiques et arrière-boutiques.

La moitié de la maison de la rue de Seine fut éstimée à 28 666 livres et la moitié de celle de la rue Mazarine à 7543 livres seulement.

Cinq ans plus tard, les frères Dureville procédèrent au fameux partage. La moitié de la maison de la rue de Seine alla à Jean Michel Dureville et celle de la rue Mazarine à Louis Victoire Dureville de Sommerville (les autres moitiés appartenaient à Charles Paul Cadeau Dijonval, époux de Marie Geneviève Gayant).

Quelques années plus tard, la maison de la rue Mazarine fut louée pour 670 livres à Vital Constant, un fournaliste c’est-à-dire un potier de terre qui fabriquait des fourneaux et des creusets à l’usage des chimistes et des fondeurs. Dix ans après il transporta son bail à Louis Laffineur aussi potier de terre.

Quant à l’immeuble de la rue de Seine, il fut loué à Joseph Jard qui exerçait le beau métier de chirurgien accoucheur de la Dauphine.

Le 27 janvier 1754, Jean Baptiste Dureville fit son testament, demandant que ses obsèques soient aussi simples que possible, et qu’on dise trente messes pour le repos de son âme. Il léguait ses biens à Silvain Dureville, son frère consanguin, à la charge que Louise Gayant sa femme en jouisse en usufruit sa vie durant.

L’année suivante, les maisons des rues de Seine et Mazarine furent vendues par les Dureville et les Cadeau-Dijonval à Joseph Jard respectivement pour 36 000 livres et 12 000 livres.

1755- 1805. La famille Jard

Joseph Jard, le nouveau propriétaire, habitait donc rue de Seine. Il exerçait ses talents auprès de la Dauphine comme accoucheur, ce qui n’était pas une sinécure car elle fut enceinte plusieurs fois, faisant souvent des fausses couches. Jugez-en plutôt :

En août 1750, la Dauphine était à Versailles, enceinte. Le 26, elle commença à ressentir de sérieuses douleurs. Vite, on envoya des courriers auprès du prévôt des marchands pour qu’il fasse jeter du sable depuis le Pont Neuf jusqu’à l’Hôtel de Ville, pour que le courrier qui apporterait la nouvelle de l’accouchement ne se cassa point le cou. On dépécha un courrier à Notre-Dame pour exposer le Saint-Sacrement. Princes, ministres, ambassadeurs et gens de Cour se précipitèrent dans les appartements de la Dauphine. La nouvelle ne fut qu’une explosion de pétard mouillé : c’était seulement une fille. Le canon des Invalises eut beau tirer, les illuminations de l’Hôtel de Ville s’allumer, il n’y eut aucun mouvement de plaisir chez le bon peuple : c’était seulement une fille. On la prénomma tout de même Marie-Zéphirine. On lui donna une nourrice et elle mourut discrétement 5 ans après.

Dans la nuit du 12 au 13 septembre 1751, Mme la Dauphine accoucha si vite du duc de Bourgogne que Jard qu’on avait envoyé quérir arriva une fois de plus en pantoufle, juste à temps pour recevoir le royal enfant sans d’ailleurs avoir rien fait. Manquant de témoins et n’ayant pas de layette, il laissa le divin enfant sous la couverture tandis que le Dauphin alla prendre par la peau du cou quelques gardes suisses pour être témoins. On fit prévenir le roi qui se précipita dans le premier carrosse qu’il trouva : c’était celui du prince de Conti. La Cour se mit à courir à pied derrière. Il y eut bientôt dans la chambre de la Dauphine plus de monde que sur la place de Grève un jour d’exécution. Hélas ! Le duc de Bourgogne mourut dans sa dixième année.

En 1760, Jard qui avait assisté à la naissance de Louis XVI était devenu fort vieux. Il fut remplacé auprès de la Dauphine par un certain Levret. En récompense des services rendus à la dauphine, le roi l’annoblit en 1754 et lui alloua une pension de 3 000 livres.

Dans l’immeuble de la rue de Seine dont il habitait le premier étage, il s’entoura de locataires qu’il avait sans doute connus à la cour comme la comtesse du Tremblay, la marquise d’Andrezel, la demoiselle du Portail.

Il menait une vie un peu triste. Veuf depuis 1738, il ne s’était jamais remarié et termina son existence en n’ayant auprès de lui qu’un petit-fils. Il mourut 12 ans après avoir pris sa retraite, à Draveil, en sa maison de campagne, le 7 mai 1772.

Son petit-fils, Joseph Binet de Varenne, prit la succession de son grand-père comme propriétaire des maisons des rues de Seine et Mazarine. On ne sait à peu près rien sur lui si ce n’est qu’il épousa le 14 juin 1774 Madeleine Sophie Félicité Cousin et qu’un enfant naquit de leur union un an plus tard. On le prénomma Pierre Joseph Marie.

Le père mourut à Versailles en l’an 12. Il avait 52 ans et était suppléant du juge de paix.

Son fils, qui était employé à la banque territoriale, vendit le 11 octobre 1805 les deux maisons à Elisabeth Rosalie Pigalle, veuve de Louis Philippe Mouchy et à son fils Jean Baptiste Madeleine Mouchy.

1805-1882. La famille Mouchy

Avec cette nouvelle propriétaire, nous entrons dans le domaine des Arts. Elisabeth Rosalie Pigalle était la nièce du sculpteur Jean Baptiste Pigalle et fille du peintre du roi, Pierre Pigalle. Elle avait épouse Louis Philippe Mouchy qui était fils d’un boulanger et était entré très jeune dans l’atelier de Jean-Baptiste Pigalle qui le prit en affection et l’envoya étudier en Italie à ses frais. À son retour il épousa sa nièce, fut reçu à l’Académie royale puis académicien en 1768. Il devint un sculpteur célèbre, digne de son professeur, et laissa beaucoup d’œuvres importantes. Le couple eut deux enfants, une fille Marie Elisabeth Sophie qui épousa un peintre du nom de Philibert Louis de Bucourt et Jean Baptiste Madeleine qui perdit son père le 10 décembre 1801. Marie Elisabeth pour sa part mourut à 20 ans, avant l’acquisition des immeubles du 23 rue de Seine et 24 rue Mazarine.

Moins de six ans après son acquisition, la veuve mourut laissant la maison à son fils qui en occupait le premier étage.

Jean Baptiste Madeleine Mouchy était marié à Perrine Sophie Lefèvre, ils eurent deux enfants Edouard Joseph et Émile Edouard. L’aîné décéda le 21 décembre 1852 à Nice en Sardaigne où il était momentanément . Comme il était célibataire, son frère hérita.

Emile-Edouard Mouchy était portraitiste et peintre d’histoire, élève de Guérin. Son œuvre principale fut le tableau qu’il fit de la vivisection d’un chien mais il y en a d’autres au Louvre. Il habita rue de Seine toute sa vie, occupant le 1er étage sur la rue et sur la cour et exposa au Salon de 1822 à 1853..

Il ne se maria pas et soucieux de mettre de l’ordre dans ses affaires avant de mourir, il fit en 1852 son testament établissant pour légataire universel Louis Auguste Felix Bourbon, son cousin issu de germain qui était secrétaire de la Faculté de Médecine. Il mourut le 17 novembre 185911

Pendant plusieurs années , M. Mouchy avait côtoyé dans son immeuble un autre peintre célèbre : Antoine Vestier. Né à Avallon en 1740, cet artiste voyagea dans divers pays d’Europe puis vint s’installer Paris. Il était devenu un portraitiste et miniaturiste très apprécié d’une société élégante et aristocratique lorsque survint la Révolution qui causa sa ruine. quelques lettres de lui au ministre de la culture montre sa quête désespérément de logement et d’aide financière.

Il ne retrouva une certaine clientèle qu’au Directoire. On ne connait pas la date exacte de son installation au 23 rue de Seine mais il y mourut le 24 décembre 1824 à onze heures trente du soir

Mais revenons à nos propriétaires

Louis Auguste Felix Bourbon était chevalier de la Légion d’Honneur et avait épousé en premières noces Céline Gendret qui décéda en 1845. Il s’unit alors à Henriette Gendret qui mourut sans lui avoir donné d’enfant en 1877. Lui-même la suivit dans la tombe le 14 septembre 1882 non sans avoir institué son légataire universel un cousin issu de germain, Alfred Michel, qui était commis au ministère de la guerre. Les lieux se présentaient alors ainsi :

L’immeuble qui donnait sur la rue de Seine comportait trois étages de trois croisées et un quatrième lambrissé. On y entrait par une porte cochère avec une boutique à gauche. Au fond de la cour on trouvait un 2e bâtiment élevé sur caves d’un rez-de-chaussée et quatre étages carrés et un cinquième lambrissé tandis qu’une aile de deux étages faisait lien entre les bâtiments. Suivait ensuite l’immeuble sur la rue Mazarine très profond mais seulement de deux étages et un 3e en partie mansardé. La rampe de l’escalier du 23 rue de Seine fut photographiée par Atget.

Les deux immeubles rapportaient alors ensemble 13 800F car il y avait alors 15 locataires en la rue de Seine et 6 dans l’immeuble de la rue Mazarine. Dès le décès de M. Bourbon, M. Michel, légataire de M. Bourbon, vendit pour 181 200 F les deux immeubles par adjudication devant Me Dauchez 12.

1882- 1900. M. Delarue

M. Auguste Gabriel Delarue était libraire-éditeur et, comme on disait à cette époque, propriétaire. Son premier soin fut d’apporter des agrandissements et des embellissements à l’immeuble de la rue de Seine. Pour nous rendre compte en quoi consistait « cette réhabilitation » voyons ce qu’en dit la Protection Patrimoniale de la Mairie de Paris :

23 rue de Seine – bâtiment protégé : Maison ancienne. Décor entièrement repris au XIXe. La façade est composée de trois travées. Les trois premiers niveaux sont traités en bossages continus. Beau portail. Sur cour : très bel escalier Louis XV avec rampe en ferronnerie attesté en 2003, inscrit dans un large corps de bâtiment courbe, relie les corps de logis sur rue et sur cour. Fontaine dans la cour (Escalier ancien documenté à cette adresse). La décoration de l’immeuble a été en partie refaite au XIXe siècle (sol de la cour, vestibule).

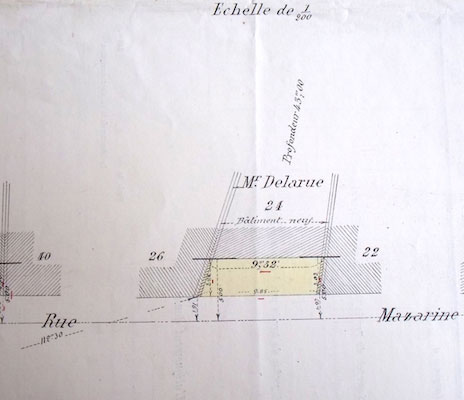

Delarue fit carrément détruire et reconstruire l’immeuble de la rue Mazarine qui à cette occasion fut frappé d’alignement. Il fit élever en 1883 par M. Sorets, architecte, un immeuble en retrait sur la rue de style haussmanien qui comportait 4 étages et un 5e mansardé. À l’origine, la surface occupé par le 24 de la rue Mazarine était de 372, 31 M2, elle passa à 343,02 M213.

L’ensemble des immeubles était d’un seul tenant. On pouvait donc encore à cette époque aller de la rue de Seine à la rue Mazarine en traversant ces immeubles.

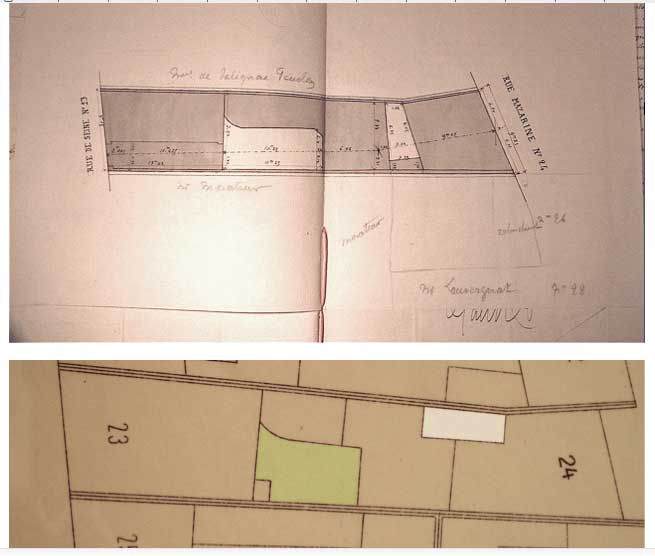

Les plans des immeubles : le 1er par Vasserot et le 2d du cadastre

Accessoirement, signalons que M. Delarue était aussi propriétaire de l’immeuble voisin, à savoir le 26.

Mais voici que M. Delarue entreprit de vendre tous les immeubles qu’il possédait en les rues de Seine et Mazarine. Pour ce faire, il fit appel aux services de Me Dauchez qui fit deux lots : le premier contenait les immeubles des 23 rue de Seine et 24 rue Mazarine tandis que le second se composait du 26 rue Mazarine. Après avoir fait établir le cahier des charges le 29 décembre 1899, les immeubles furent vendus par adjudication le 30 janvier 1900 à un certain Eugène Marie Denis Lecoursonnois. Le premier lot fut adjugé pour 221 000 F et le second 49 000 F14.

De 1900 à une date indeterminée. M. Lecoursonnois

M. Lecoursonnois exerçait le métier de fabricant de papier dont l’usine se trouvait boulevard Auguste Blanqui en 1904. La fabrique abritait alors deux bâtiments. L’un, sorte de hall couvert de vitres abritait les machines. L’autre, élevé de deux étages, comportait les bureaux et les meules qui servaient à la trituration des pâtes à papier. Les machines fonctionnaient normalement lorsque soudain une poulie en fer de 1m80 de diamètre sur laquelle passait une courroie metttant en mouvement un énorme volant en fonte de 4m50 de diamètre se rompit. Le volant fut arrêté brutalement et ses trois ailes se détachèrent et furent projétés, l’une alla abattre la verrière et les deux autres se fracassèrent sur la muraille qui séparait le bâtiment d’une cordonnerie et y tuèrent deux ouvriers qui y travaillaient. Inutile de préciser que ce drame causa beaucoup d’ennuis à M. Lecoursonnois. Il y eut procès qui reconnut que ce dernier n’était pas responsable de ce malheureux accident.

Cette période noire n’était pas terminée : le malchanceux Lecoursonnois vit en décembre 1915 le feu prendre naissance dans un magasin de déchets de papier. Les pompiers de Popincourt accoururent et eurent raison de l’incendie après bien des efforts . M. Lecoursonnois s’en tira pour des dégats matériels de 13 000 F. Ce n’était pas la première fois qu’un tel malheur arrivait : en 1883, il y avait aussi eu le feu qui avait détruit en grande partie la fabrique avec des dégats s’élevant cette fois-là à 400 000 F.

Les immeubles des rues de Seine et Mazarine ne connurent pas les mêmes inconvénients. À partir de la reconstruction côté Mazarine et des « améliorations » côté rue de Seine, apparemment les états des lieux ne bougèrent plus jusqu’à la rédaction de cet article. La famille Lecoursonnois était encore propriétaire en 1920.

La suite est très difficile à déterminer puisque les documents ne sont pas encore accessibles aux lecteurs des Archives nationales et de Paris. Il faudra être patient …

Monique Etivant

A.N. ; M.C. ; ET/VIII/288. Contrat de vente entre Gilles Le Maistre et Guillaume Fournier du 27 janvier 1542 ↩

A.N. ; M.C. ; ET/XVI/169, constitution de rente du 6/11/1587 ↩

A.N.; M.C.; ET/LXXIII/255, bail du 21/05/1604 ↩

A.N.; M.C. ; ET/LXXIII/288 , bail du 25/02/1616 ↩

A.N. ; M.C. ; ET/LXXIII/288 , inventaire des biens de Loys Fournier du 30/06/1616 ↩

A.N. ; M.C. ; ET/MC/XXIII/260, quittance des héritiers Fournier au S. de Boisramé ↩

A.N. ; M.C. ; VI/445, mariage d’Arnauld de Boisramé et de Jeanne Cappon du 23/08/1632 ↩

A.N. ; M.C. ; ET/XXIX/183, testament du 12/05/1646 ↩

A.N. ; M.C. ; ET/XXIII/297 ↩

A.N. ; M.C.; ET/VI/406, déclaration de Gayant à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés du 8/04/1666 ↩

A.N. ; M.C. XCVIII/1098, testament de M. Mouchy déposé le 19 novembre 1859 ↩

A.N. ; M.C. XCVIII/1228, vente des immeubles 21 et 22 novembre 1882 ↩

A.P., VO 11/ 2101 ↩

A.N. ; M.C. ;ET/XLVII/1480, vente des immeubles du 29/12/1899 ↩

Fascinating article. I am interested to know what happened after 1920.

I am specifically interested in finding out what businesses operated in these buildings during the 1950s and 60s. Specifically if an art gallery by the name of Galerie Borday operated from there. Can you suggest how I might go about researching this information?

Thank you

Bonjour et désolée de vous répondre si tard ! Je n’avais pas vu votre commentaire. Je n’ai aucun renseignement sur ce Mr Borday et sur internet je n’ai vu qu’une observation sur lui, faisant entendre que la galerie n’existait pas.

Si vous pouvez vous rendre aux Archives de Paris ou y envoyer quelqu’un, vous pourriez consulter le Bottin du commerce pour voir déjà si la galerie existait à cette adresse dans les années 50.

Pour ma part je dois m’y rendre fin septembre, début octobre, faites-moi savoir si vous désirez que je cherche la réponse.

Bien à vous

Monique Etivant (etivant@gmail.com)