Le 34 rue de Seine se présente d’une façon fort élégante. Il dégage sa personnalité à travers son haut portail percé dans un corps de logis d’un étage seulement que surmonte une belle toiture en ardoise refaite récemment. L’inscription qu’on déchiffre péniblement sur son fronton évoque la Révolution. L’ouverture du portail, trop rare à notre goût, laisse découvrir au fond d’une cour pavée un bel immeuble à perron dont la face arrière donne sur un grand jardin.

Son histoire qui balaye plus de 450 ans fut difficile à reconstituer à cause de démembrements et remembrements successifs mais elle témoigne de l’esprit de corps du Parlement sous l’Ancien Régime et des bouleversements sociologiques provoqués par la Révolution.

Pendant plus de deux siècles, des procureurs, des conseillers et des présidents au Parlement en firent leur résidence ou une maison de rapport. La période post-révolutionnaire vit les personnages les plus hétéroclites traverser son histoire.

Pourtant, depuis 1540 il y eut une permanence dans l’architecture et la topographie des lieux. Le bâtiment sur rue a toujours comporté un seul étage, il y eut de tout temps une grande porte cochère donnant sur une cour pavée bordée de remises et un grand corps de logis montrant fièrement son perron a constamment séparé la cour du grand jardin qui est derrière.

Aller à la découverte d’une maison, c’est peu à peu remonter le temps en fouinant dans les calepins des propriétés bâties et les sommiers des Archives de Paris pour arriver finalement aux cueillerets, terriers et actes notariés des Archives Nationales pour arriver enfin au XVIe siècle. C’est aussi cheminer en compagnie de personnages dont on partage peu à peu les émotions, les joies et les peines. C’est enfin se promener dans les méandres de notre histoire de France.

Toutes ces recherches furent source de plaisirs et d’exitations. Permettez-moi d’essayer de vous les faire partager en levant le voile sur l’histoire de cet immeuble du 34 rue de Seine.

Au temps de maître Palerne

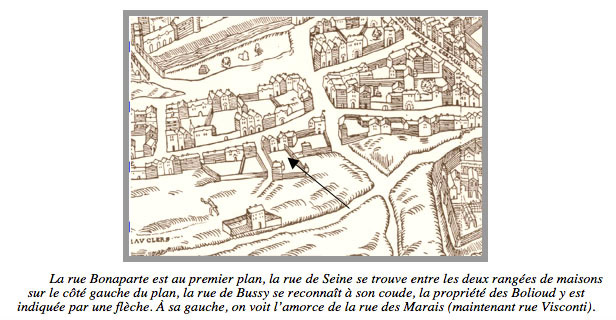

Au début du XVIe siècle, le quartier de Saint-Germain-des-Prés ne faisait pas encore partie de la capitale. Séparé de Paris par les murailles des fortifications de Philippe-Auguste, le bourg Saint-Germain-des-Prés dépendait de la juridiction de l’abbaye du même nom. La rue de Seine n’était alors qu’un chemin de terre bordé par quelques tuileries et des champs qui jouxtaient à quelques mètres vers l’ouest le célèbre petit Pré aux Clercs où s’ébattaient – et se battaient- les étudiants.

La réouverture de la porte de Bussy vers 1530 facilita l’accès au bourg Saint Germain dont on vantait le calme, le bon air et les distractions offertes par la foire qui s’y tenait tous les ans en février. Des bourgeois de Paris, des nobles, des parlementaires commencèrent à s’installer dans ces lieux si hospitaliers.

Les bons moines de l’abbaye flairant la bonne affaire se mirent alors à lotir la rive orientale de la rue de Seine. Dès 1530, son abbé commandataire, le révérendissime cardinal de Tournon, qui savait allier au spirituel des préoccupations fort temporelles, accorda « moult baux à cens et à rente » sur les lots de la rive orientale de la rue, sous réserve que chaque preneur y fasse » bastir maisons manables » 1

Cette opération immobilière avant l’heure connut tant de succès que l’autre côté de la rue ne tarda point à suivre ce bel exemple.

L’histoire de la maison qui nous occupe commence donc à cette époque, exactement le jeudi 12 mai 15412. Ce jour-là, le frère Pierre Gouscon, vicaire général du cardinal de Tournon, abbé comandataire de l’abbaye, bailla à titre de cens et rente foncière, à Arnault Palerne, procureur en la cour du Parlement, un demi-arpent de terre, c’est-à-dire environ 1700 m2 .3. Le terrain, plus grand que celui de la maison actuelle, englobait au moins les 32, 34, 36 et 38 de la rue et s’étendait plus profondément que maintenant vers l’ouest, jusqu’au 22 de la rue Jacob. Il jouxtait au nord celui de Gilles Lemaistre, avocat au Parlement et au sud celui de Jehan Vallet, écuyer. Il aboutissait d’un bout à la rue de Seine et de l’autre au petit Pré aux Clercs qui appartenait à l’Université. Ce bail était fait au prix de 10 livres parisis « pour arpent de rente annuelle et perpétuelle et 3 sols de cens. Arnault Palerne s’engageait donc à verser à l’abbaye, pour son demi-arpent, 100 deniers de rente foncière dont la moitié était rachetable au sol la livre et 18 deniers parisis de cens, le tout payable chaque année à la Saint-Rémy, « chef d’octobre ». Il devait aussi clore son terrain « dedans ung an » et y « faire bastir et édiffier maison manable dedans deux ans ».

Dans les 24 mois qui suivirent, maître Arnault Palerne remplit son contrat et mourut.

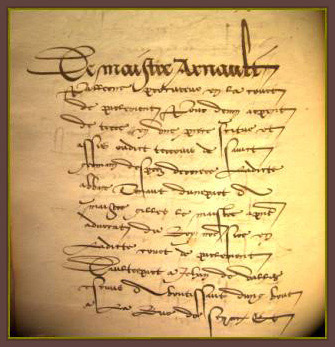

De maistre Arnault Palerne, procureur en la court de Parlement pour [un] demy arpent de terre en une pièce scitué et assis audict terroir de Sainct Germain des Prez derrière ladite abbaye tenant d’une part à maistre Gilles Le Maistre à présent avocat du Roy notre sire en ladicte court de Parlement d’autre part à Jehan de Vallet essuyer aboutissant d’un bout à la rue de Seyne et d’autre …

Sa veuve, Jehanne Deschamps, eut la garde de ses enfants. En femme de tête, elle décida d’agrandir sa propriété. Le 1er mars 1543, les moines de l’abbaye lui baillaient à cens et à rente « quinze perches de terre 4 en une pièce scituée et assize au terroir dudict Sainct Germain tenant d’une part à lad vefve et à sesdictz enfans et d’autre part à messire Philippe Le Compte, procureur en la Chambre des Comptes à Paris, aboutissant d’ung bout à la rue de Seyne et d’autre bout au petit Pré aux Clercs ». Ce terrain englobait, on le verra par la suite, l’actuel 40 rue de Seine. Par le même acte, elle prenait aussi l’engagement d’enclore son terrain et d’y bâtir une maison. Cette acquisition lui coûtait le même prix de 10 livres parisis de rente foncière par arpent, par contre le cens avait considérablement augmenté : c’était maintenant 10 sols par arpent qu’il lui fallait acquitter chaque année au jour de la Saint-Rémi. Cependant le résultat était là : Jeanne disposait maintenant d’un domaine de plus de 2200 m2. Qui plus est, il prit de la valeur puisque la rue de Seine fut pavée entre 1545 et 1546. Le destin de Jeanne Deschamps ne laissa pas beaucoup de traces dans les archives qui révèlent toutefois qu’elle se remaria assez rapidement avec maître Pierre Thédot, aussi procureur au Parlement, et qu’en 1573 elle était de nouveau veuve. Elle avait vendu une partie située au sud de son domaine à un certain Hélie de La Faye dont elle recevait une rente foncière de 83 livres par an5.

Où Pierre Boulioud prend la relève

En 1548, la maison avait changé de main. Malheureusement, les circonstances de cette mutation restent obscures6. Nous savons seulement que le nouveau propriétaire venait en lieu et place de Nicolas Thédot et de sa femme mais aussi de plusieurs autres et en particulier d’un certain Pierre Boutin qui était un voisin d’Arnault Palerne.

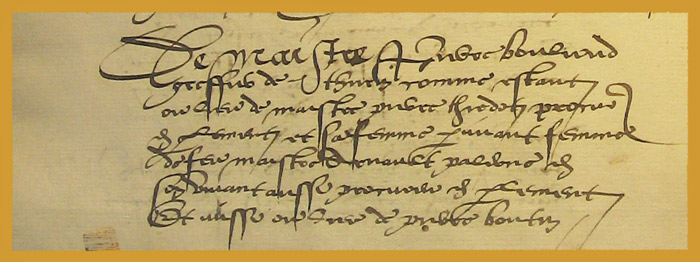

De maistre Pierre Boulioud, greffier de Thurin comme estant au lieu de maistre Pierre Thedot procureur en parlement et sa femme auparavant femme de feu maistre Arnault Palerne en son vivant procureur en parlement et aussi au lieu de Pierre Boutin (A.N., LL1125)

Le nouveau propriétaire était maître Pierre Bolioud qui exerçait tout à la fois les charges de secrétaire du Roy, de notaire et greffier au Parlement de Turin. Il recevait pour cette fonction 400 livres par an. On notera que François Ier avait pris la peine de lui en verser une avance de 300 livres en 1539, lors de la constitution de ce Parlement[2].

Pierre Bolioud était avide de posséder des grands horizons, aussi avait-il acquis les biens de Pierre Boutin, de maistre Georges Sinadat et Nicolas Coppin et y avait construit » une grande maison couverte d’ardoise et aultres édifices, court, jardin et lieux7

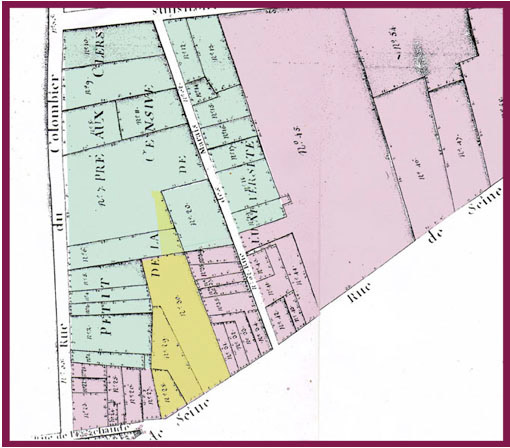

Nous avons représenté en jaune la propriété de Gabriel Montaigne à partir d’un plan du XVIII è siècle :

Il signa devant le notaire Desnetz le contrat d’acquisition de ce lopin de terre. Il promettait de verser à l’Université, chaque année « au jour de la Saint-Rémy », un denier parisis de cens et 2 sols tournois de rente foncière.

Nous n’avons pas pu déterminer à quelle date maître Boulioud mourut. Nous savons seulement qu’il était encore vivant en 1546 puisque cette année-là il se porta garant de son gendre dans la signature d’un bail de sous-traitance des fermes du cardinal de Tournon et qu’en 1549 que Gabriel Montaigne était devenu à cette époque propriétaire de la maison qu’il habitait lors de son acquisition à Baujouen.

De son mariage avec Geneviève Bolioud, Gabriel Montaigne eut de nombreux enfants qui formèrent une famille soudée dont chacun des membres venait au secours des autres quand besoin était. Un premier garçon, François, fut secrétaire ordinaire de la reine, mère du roi, qui le combla de bienfaits. Par exemple en 1584, « ayant esgard et considération aux bons et agréables services » prodigués par François Montaigne et sa femme, Elisabeth Du Val, l’une de ses femmes de chambre, elle leur donna un terrain rue de Grenelle, près de son propre hôtel dit d’Orléans 8. Généreux, François vint en aide à sa sœur Marie ainsi qu’à à son père en leur versant à chacun une rente de 16 écus soleil9. Antoine, un deuxième fils, fut novice en l’abbaye de Seyrouge et fit don à son frère Barthélemy de tous les biens meubles et immeubles qui lui étaient venus de la succession de ses père et mère et de son aïeul Boulioud10. Son frère Barthélemy était avocat en la cour du Parlement de Paris et précepteur des pages de la grande écurie du roi. Quant à Gabriel, le cinquième fils, il était archer des gardes de la reine et reçut de son frère François une rente de 100 écus soleil en 158311.

Marie, la fille unique du couple Montaigne, épousa Pierre Barbier qui était, comme il se doit, procureur en la cour du Parlement. À la mort de ses parents, elle devint propriétaire avec son frère Hugues de la moitié indivise de la maison qui est maintenant le 32 rue de Seine.

Pour subvenir aux besoins de cette nombreuse famille, Gabriel Montaigne déploya toute sa vie une énergie sans borne qui le conduisit à exercer de multiples charges. En 1546, il était huissier des requêtes du Palais. Cela ne suffisait sans doute pas pour élever ses enfants puisqu’il signa avec le fermier et receveur du cardinal de Tournon un bail12 de sous-traitance des fermes pour 200L par an. Il s’agissait de gérer ses terres et seigneuries de Villeneuve-Saint-Georges, Valenton et Challandray. À la même époque, il fut l’émissaire du roi Henri II auprès du Bureau de la Ville dans l’affaire bien embrouillée de « la closture des faulxbourgs de l’Université ». On le retrouve en 1553 prévôt de « Chastillon » ; en 1561, il était un procureur fiscal de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés fort apprécié puisque le cardinal de Tournon, abbé de Saint-Germain-des-Prés et de Ferrière, le récompensa en lui cédant ses droits sur la succession Jean Maillet, religieux professe en l’abbaye de Ferrière. En 1569, le Bureau de la Ville, qui mettait en place la garde de la porte de Buci, le choisit comme garant de sa bonne fermeture. Cette porte, on va le voir, joua un rôle important lors de la Saint-Barthélemy.

Peu de temps après, en la sinistre nuit du 24 août 1572, le massacre des huguenots fut perpétué. Alors que Paris était dans la liesse du mariage d’Henri de Navarre avec Marguerite de Valois et que ses amis protestants étaient venus l’accompagner à Paris pour la fête de ses noces, la cloche de l’église Saint Germain l’Auxerrois, toute proche du Louvre, retentit vers minuit. Elle était le signal du carnage commandité, dit-on, par la reine mère Catherine de Médicis et le roi Charles IX. L’amiral de Coligny fut assassiné dans son hôtel rue de Béthisy. Un attentat perpétué contre lui deux jours avant ne l’avait que blessé, il fallait bien l’achever ! Le duc de Guise vint en personne s’assurer que le travail avait été bien exécuté. On jeta par la fenêtre le corps du malheureux qui tomba à ses pieds. La tuerie continua par les hôtes huguenots du Louvre. Tous, gentilshommes, pages, valets furent rabattus dans la cour du Louvre et ce fut l’hallali. Cependant le jeune époux, le futur bon roi Henri, fut épargné. Mais la proscription n’était point achevée. Le peuple de Paris suivit le duc de Guise et se mit à tuer. Les rues n’étaient plus que sang et cadavres.

Il était un lieu au faubourg Saint Germain qu’on appelait « la petite Genève » parce que de nombreux huguenots y habitaient. Il s’agissait de la rue des Marais et de ses entours (maintenant la rue Visconti) Le duc de Guise, le duc d’Aumale et le bâtard d’Angoulême s’y précipitèrent par la rue Saint André des Arts. Arrivés devant la porte de Buci ils trouvèrent porte close – Gabriel Montaigne en était, on le sait, l’un des garants – mais peu importe, Guise en avait la clé. Le malheur (ou plutôt le bonheur) fut que ce n’était pas la bonne. Il fallut envoyer chercher le bon sésame. Les protestants, alertés par les cris tout proche des massacreurs, se rassemblèrent et comprirent instantanément que la situation était grave. Montgomery cria « Vite au Pré aux Clercs ! ».

C’est là, au milieu de ce film tragique, que se situe un épisode qui reflète la cruauté des faits. Il fut relaté par un des rescapés. Le duc de La Force et ses deux fils logeaient au faubourg Saint Germain. Le père était déjà sorti de sa maison, il avait encore le temps de se sauver, mais voyant que ses enfants ne venaient point, il retourna les chercher. À peine était-il rentré chez lui que les assassins arrivèrent : un nommé Martin à leur tête, entra dans la chambre, le désarma, lui et ses deux enfants, et lui dit qu’il fallait mourir. La Force proposa une rançon de 2000 écus que Martin accepta aussitôt. Après avoir tout pillé dans la maison, il demanda à La Force et à ses enfants de mettre leurs mouchoirs en croix sur leurs chapeaux, et leur fit retrousser leur manche droite sur l‘épaule ; c’était la marque des massacreurs. En cet état, il leur fit passer la Seine qui était couverte de morts. La Force et ses enfants abordèrent devant le Louvre. En ce lieu, ils virent égorger plusieurs de leurs amis. Finalement on les emmena prisonniers dans la maison du capitaine Martin. Une tante du prisonnier donna bien les 2000 écus mais ils se firent égorger sauf le plus jeune fils de 13 ans qui survécut à ses blessures et fut caché par un marqueur de jeu de paume nommé du Verdelet puis chez le maréchal de Biron à l’Arsenal. C’est lui qui fit ce récit qui est parvenu jusqu’à nous.

Ceux qui s’étaient rassemblés au Pré aux Clercs purent réunir leurs chevaux et galoper à travers champs vers le sud-ouest, la troupe guisarde à leurs trousses. Comme ils avaient trop d’avance, Henri de Guise et ses compagnons rebroussèrent piteusement chemin à Montfort-l’Amaury.Les habitants de Saint-Germain-des-Prés restés sur place eurent l’horrible spectacle de la Seine rougie par les corps nus qu’elle charriait et des rues jonchées de corps.

Quelques années après cet horrible carnage, trouvant peut-être leur domaine un peu trop grand maintenant que les enfants étaient adultes, Gabriel Montaigne et sa femme décidèrent de céder une partie de leurs biens en échange d’une rente. Le 7 octobre 1578, le contrat fut signé devant Me Denetz13.

Claude du Refuge (1578-1600)

Le couple vendait à Claude de La Roë, veuve de Jean du Refuge, baron de Couesmes et du Fossez, « une grande maison scize à Sainct Germain des Prez lez Paris, rue de Seine, à ladicte Bolioud appartenant à cause de la succession de feu noble homme maistre Pierre Bolioud, son père en son vivant notaire et secrétaire du Roy et greffier en son Parlement de Thurin ».

Fort heureusement, on trouve dans le contrat de vente une description détaillée de la maison.

On y entrait par une grande porte centrale percée dans un petit corps d’hôtel donnant sur la rue qui comportait d’un côté deux pièces dont l’une servait « à pénétrer ». De l’autre côté, on trouvait aussi deux pièces, « l’une pour tenir le cocher à couvert », l’autre « pour servir d’entrée », plus deux cabinets ou offices. Au-dessus, et tout le long de la façade sur rue, on avait aménagé des chambres, leur garde-robes et leur cabinet que surmontaient « un petit grenier et un serre-fruits ». Le tout était couvert d’ardoise.

Au-delà s’étendait la grande cour « d’un costé de laquelle y a[vait] un grand puys moytoyen servant à ladicte maison et à celle d’auprès » qui appartenait à maître Jacques Guesrin, « huissier des Requestes au Palais ». L’autre côté de la cour comportait une cuisine, un four et des dépendances avec des chambres au premier étage. Aux deux bouts de ce petit bâtiment, deux petites cours desservaient l’une les caves de la cuisine et l’autre l’écurie, l’étable et le poulailler avec une grange au-dessus à laquelle on montait par un petit escalier extérieur couvert d’ardoise.

Au fond de cette cour, trônait le grand corps d’hôtel avec ses six berceaux de caves. On y accédait par un perron qui menait à un grand vestibule et, au-delà, à un deuxième perron « pour descendre au grand jardin ». D’un côté, on trouvait le salon d’été et de l’autre celui d’hiver ainsi que la cuisine et ses dépendances. Deux étages abritant chambres avec cheminées, garde-robe et galerie surmontaient le rez-de-chaussée. Le grenier au-dessus était couvert d’ardoise. Les étages étaient desservis par un grand escalier qui partait du vestibule.

Derrière, un grand jardin était « tout planté d’arbres fruictiers et de treille » dans lequel le puits servait aussi bien au jardin qu’au sieur Guesrin, le voisin. Il était orné d’une grande table de pierre et d’un siège également en pierre.

Au-delà, un autre jardin en pointe était planté aussi de treilles, d’arbres fruitiers et abritait, au fond, le logis du jardinier. Les corps de logis et le jardin jouxtaient au nord le nouveau logis de Gabriel Montaigne et de sa femme et au sud le sieur Guesrin. Le petit jardin du fond était mitoyen d’un côté à la propriété de la veuve Lamy, de l’autre à celle de Juste d’Alligre et sur sa pointe au jardin de feu le sieur Leclerc.

Sur les 12 deniers de cens dont était chargée envers l’abbaye la totalité de l’ancienne propriété de Gabriel Montaigne, la maison vendue et ses dépendances en devait la moitié, c’est-à-dire 6 deniers, le sieur Guesrin et les Montaigne en versaient respectivement 4 et 2 deniers. Quant aux 24 toises 1/2, elles étaient chargées de 2 deniers de cens envers l’Université, somme qui semble élevée par rapport au cens demandé pour le reste de la propriété. Les Montaigne s’installaient dans leur nouveau logis des Trois Pensées C’est maintenant le 32 rue de Seine.)) qui jouxtait à droite la maison acquise par la dame de Refuge.

La vente était faite moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 283 écus 1/3, ce qui ne paraît pas beaucoup puisqu’en la comptant au denier 20, elle donnerait un capital de 5667 écus. Les Montaigne s’engageaient aussi envers la dame de La Roë à boucher les fenêtres qui donnaient sur son domaine et à répartir les égouts entre les deux propriétés.

Claude de La Roë, notre acheteuse, était protestante, comme son mari. Elle avait épousé bien des décennies auparavant, Jean du Refuge dont la famille, citée dès le XIVe siècle, remontait à un maître des Comptes et comptait un président aux Enquêtes. Il était lui-même au moment de sa mort, baron de Gallardon, échanson du Dauphin et gentilhomme ordinaire d’Henri II. Elle lui avait apporté en dot la seigneurie de Couesmes située en Bretagne. C’est lors du siège de Saint Quentin, en 1552 qu’elle avait perdu son mari dont elle avait eu deux enfants. Une fille Anne était mariée depuis deux ans, en 1578, avec Jean de Rochefort, seigneur d’Armilly. Un fils, Jean, était comte de Couesmes, seigneur de Gallardon et chambellan du duc d’Alençon. Il avait épousé Claude de Montgomery, fille cadette de Claude de Montgomery, celui qui avait tué en joutes le roi Henri II, qui emmena ses amis hors d’atteinte du duc de Guise lors de la nuit de la Saint Barthélemy et qui fut décapité en 1574.

Peu de temps après la signature de l’acte d’acquisition, Claude de La Roë perdit son fils dans des tragiques circonstances.

Le dimanche 15 mai 1579, elle rendait visite avec son fils à la comtesse de Suze dont la fille avait récemment épousé Jacques de Montgomery. On était donc en famille. Jean du Refuge jouait tranquillement du luth en compagnie de sa belle-sœur lorsque se présenta François de La Primaudaye, seigneur de la Barrée, un gentilhomme de ses amis. Jean du Refuge était de fort méchante humeur ce jour-là. Il n’ôta point son chapeau lorsque le seigneur de La Barrée vint le saluer. Quelques instants plus tard alors que toute la compagnie soupait, une querelle survint entre eux pour des motifs futiles, une affaire de compétence au jeu de paume. Ils en arrivèrent aux mains, se bousculèrent. Un coup de dague fut même porté par Jean du Refuge au seigneur de la Barrée. On peut imaginer la fureur de ce dernier qui quitta son hôtesse et envoya un de ses amis provoquer son agresseur en duel au Pré aux Clercs pour le soir même. Il l’y attendit jusqu’à huit heures et demie, en vain (on apprit par la suite que la commission n’avait point été faite) puis décida de rentrer à Paris par la porte de Buci car elle fermait à neuf heures précises. Tandis qu’il remontait la rue Saint André des Art avec ses serviteurs, à la hauteur du couvent des Augustins, il vit venir à lui le seigneur du Refuge qui descendait la même rue avec ses gens. Que se passa-t-il alors ? On ne le sait pas exactement, mais on retrouva le seigneur du Refuge le corps traversé par une épée. Il expirait. Le seigneur de La Primaudaye avait disparu. La famille de Gallardon mit tout en oeuvre pour le retrouver et y parvint. On le débusqua le 4 juin suivant dans une auberge à Saint-Martin-le-Beau, entre Tours et Amboise. Le prévenu fut écroué à la Conciergerie. Dès le début du procès qui commença le 20 juin devant le Parlement, les choses s’annoncèrent bien mal pour le seigneur de La Barrée. Il se défendait fort maladroitement en changeant sans cesse sa version. De plus, cette agression faisait suite à de multiples attentats commis tous les jours dans Paris que la cour voulait sévèrement punir. La sentence tomba le 5 août suivant : La Primaudaye était condamné « à estre décapité au pilori des Halles, son corps porté ensuite et pendu au gibet de Montfaucon, et sa teste mise et attachée à un posteau dressé devant l’entrée du couvent des Augustins ». Le duc d’Anjou, un de ses amis, vint demander sa grâce au roi son frère qui ne la lui accorda point disant : « J’aimais Du Refuge , et s’il n’eût point été si sot que d’être huguenot, je l’eusse fait grand »14. Le même jour, 5 août 1579, le meurtrier fut conduit au supplice 15.

Jean du Refuge laissait quatre enfants : Jean II, baron de Couesmes, Suzanne et Marguerite mineures, et Ysabel qui vivait avec son mari en Angleterre où elle s’était vraisemblablement exilée à la suite de la Saint Barthélemy.

Claude de La Roë mourut, semble-t-il, en 158416, donc à peu près en même temps son voisin, Gabriel Montaigne.

Seize années passèrent, difficiles pour les habitants de Saint-Germain-des-Prés qui connurent les ravages des guerres de La Ligue et le siège de Paris par le futur Henri IV. 1589 et 1590 leur furent particulièrement néfastes. En juillet 1589, le Bureau de la Ville 17 donna l’ordre aux sergents et aux archers de Paris de rassembler 2000 futailles prises chez les marchands de vin pour servir aux barricades des tranchées des faubourgs Saint Germain, Saint Jacques et Saint Marcel. Trois mois après, un détachement composé de suisses et de huguenots commandé par La Noue et Chatillon passa au fil de l’épée un nombre considérable de ligueurs. En juin 1590, les événements se précipitèrent. Les habitants de Saint Germain désertèrent leurs maisons (qui d’ailleurs étaient ruinées) pour se réfugier dans la basse-cour de l’abbaye. On réquisitionna les cloches pour faire des boulets. Le mois suivant, le maréchal d’Aumont et François de Coligny installèrent des pieux et des barricades. En septembre, les défenseurs de Paris avaient réussi à éloigner l’ennemi. Ils demandèrent de faire garder les maisons qui restaient debout à Saint-Germain et de démolir celles qui étaient près du mur de Philippe-Auguste. Elles pouvaient présenter un danger en cas de siège de l’ennemi. Le quartier ne retrouva une véritable paix qu’à l’entrée de Henri IV dans Paris.

En 1600, les héritiers de la dame de Refuge décidèrent de vendre leurs biens immobiliers de Saint-Germain-des-Prés.

Où un président au Parlement (Robert Thévin) entre en scène

La vente eut lieu le 14 mai 160018, devant le notaire Bernard Clément. Anne du Refuge, héritière de sa mère Claude de La Roë et veuve de Montgomery, vint de son château d’Armilly en Touraine pour la signature. Jean III du Refuge, comte de « Couesme, pays de Bretaigne » était aussi là pour lui et pour ses deux sœurs mineures, Suzanne et Marguerite ainsi que pour son beau-frère Henry Thime, époux de sa sœur Ysabel qui demeurait « au pays d’Angleterre ».

L’acheteur, Robert Thévin 19, était conseiller du roi et président des Enquêtes en la cour du Parlement.

L’acte de vente apporte peu de précisons sur les lieux vendus. La maison comportait plusieurs bâtiments, deux jardins et un appentis « à présent ruyné ». Elle avait pour voisins les héritiers Montaigne, ceux de Jehan de Laistre, ceux de Loys Bernard et ceux de Frévigny, marchand drapier, la demoiselle de Villèle, les jardins d’Aligre et enfin Jérosme Lambert. La transaction se faisait pour 2 500 écus soleil dont maître Thévin ne versa que 200 écus le jour de la transaction. En effet, les héritiers de Refuge devaient encore 400 écus aux héritiers de Montaigne sur la vente précédente. Thévin verserait les 1 900 écus restants après le décret de la maison 20.

Cependant, il obtint l’autorisation de faire réparer la maison dès le jour de la signature du contrat de vente. Le cens à verser à l’abbaye Saint-Germain-des-Prés s’élevait à 6 deniers de cens qui faisait moitié des 12 dus pour l’ensemble des propriétés des héritiers Montaigne et du sieur Thévin.

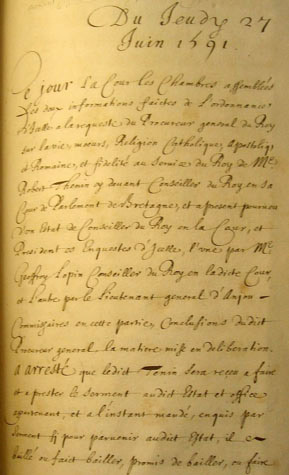

Ce dernier était né à Angers en 1544. Il était fils de Jacques Thévin, seigneur de la Marsaulaye et de la Chotardière, avocat à Angers puis lieutenant des Eaux et Forêts de cette ville. Robert Thévin commença sa carrière comme conseiller au Parlement de Bretagne puis en celui de Paris. En juin 1591, il présenta une demande au Parlement de Paris pour être reçu président des Enquêtes. La cour « après en avoir ouÿ les résignant et résignataire » ordonna de recueillir une information à Angers sur son âge, sa vie, ses mœurs et même, si on le pouvait, de poursuivre l’enquête à Tours.

Les renseignements furent sans doute conformes aux attentes des membres de cette éminente cour puisqu’il fut reçu président aux Enquêtes le 24 juin 1591. Le roi l’autorisa à cumuler les deux charges à Rennes et à Paris pendant un an, à condition de présenter pendant ce temps un successeur pour l’une d’elles. Thévin ne put réaliser cette condition et obtint une prolongation d’un an. Avant l’expiration du délai de grâce, il vendit son office de Bretagne.

Il fut ensuite élevé à la dignité de conseiller du Roi en ses conseils d’Etat et privé. Toutes ces charges firent de lui un homme fort important et l’anoblirent, détail qui n’était peut-être pas accessoire à ses yeux : il était seigneur de la Romanye et autres lieux. Lorsqu’il acheta la maison de la rue de Seine, il avait épousé Gillette de Commaille dont il avait eu deux enfants, François et Guillaume. Ils s’installèrent vraisemblablement en la maison de la rue de Seine dès 1600, en tout cas ils l’habitaient en 1606 et le président Thévin y mourut 27 ans plus tard.

C’était un père comblé qui pouvait être fier de ses enfants. Son fils aîné François, qui habitait rue Dauphine acheta le 7 juillet 1600 l’office de son père. Il fut maître des Requêtes en 1613. Le roi Louis XIII, qui appréciait ses qualités, le députa comme commissaire pour les édits d’érection du Parlement et de la Chambre des Comptes de Navarre qu’il installa en 1625. Plus tard il fut chargé de mission dans la ville de Marans et à l’île de Ré. Il décéda en juin 1637 et fût inhumé en l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés le 23 du même mois dans un caveau de la chapelle Saint Clément. Il avait obtenu cette autorisation assez inhabituelle en promettant d’entretenir la chapelle et en versant à l’abbaye une rente perpétuelle de 25 livres 21.

Son deuxième fils, Guillaume, seigneur de La Rue, était conseiller au Parlement de Bretagne. Il avait épousé, en 1609, Guyonne Bouriau dont il avait eu deux filles Judith et Charlotte. Il décéda avant son père en 1613, sa femme se remaria alors avec un certain Mathieu Fourché, maître en la cour du Parlement de Bretagne. De ce second mariage naîtra Louise qui épousera à Nantes en 1640 le futur surintendant Fouquet !

En janvier 1596, le président eut le malheur de perdre sa femme. L’Estoile écrit dans ses Mémoires-Journaux « La nuict de ce jour [dimanche 21 janvier 1596] mourust à Paris la présidente Tévin, à laquelle Dieu en l’ostant de ce monde, fist un grand bien, maugré qu’elle en eust ’ » .

Quelques mois plus tard, Robert Thévin épousa Jeanne Davy, dame de la Mazure et veuve du sieur d’Aubigny22. Le 16 mai 1600, ils achetèrent par adjudication la maison qui nous occupe23. Ils y habitèrent jusqu’au décès du président Thévin qui rendit son âme à Dieu le 25 août 1622, en leur maison de la rue de Seine. Sa femme fit mettre des tentures de deuil dans sa chambre et l’on procéda au service funèbre en l’église Saint Sulpice qui était sa paroisse24. Il fallut ensuite faire l’inventaire des biens du président car ils laissaient pour héritières ses deux petites-filles mineures. Ce fut fait par le notaire de Troyes, assisté de son collègue Martin de la Croix le 17 septembre 1622. Le président était un homme riche qui laissait beaucoup de terres en Anjou et quelques rentes confortables. Nous étions entre gens de bonne compagnie qui connaissaient les arcanes du droit, aussi le partage se fit-il fort correctement entre les héritiers et la belle-mère. Avant de passer devant notaire, ils organisèrent entre eux la répartition des biens du président. On laissa à la dame Davy, les meubles de sa chambre et ses bijoux, comme le stipulait son contrat de mariage, les biens acquis après le mariage furent, comme il se devait, partagés par moitié. On tint un compte honnête de ce que la dame Davy avait apporté lors de son mariage et du douaire que son mari lui avait consenti. La maison, qui était qualifiée de grande maison avec un jardin de belle taille, fut évaluée à 24 000 livres, somme qui semble dérisoire par rapport à la vente qui en sera faite ultérieurement, mais peu importe … On la lui donna en compensation des biens qui lui revenaient ainsi que quelques rentes.

Seule maintenant dans sa grande maison, notre dame de la Mazure devait se sentir alors bien isolée puisqu’elle en loua une partie. Elle choisit, comme par hasard, un conseiller du Roy en sa cour du Parlement, Pierre Bizet, seigneur de La Barouère. Elle lui octroya 25 une partie du bâtiment principal auquel on accédait par « un grand degré, une grande petite salle basse [sic] qui était à côté de l’escalier ainsi que les deux chambres haultes au dessus d’icelle petitte salle , les deux chambres haultes et cabinet estant en galletas, une garderobbe au bout de l’une d’icelle». Elle y ajoutait la moitié de ses caves « à prendre du costé du jardin », la communauté de la grande cour et de l’escalier. Enfin elle précisait que « aura led sieur preneur, une clef de la porte du grand jardin pour dans iceluy grand jardin y planter et semer tulypes et aultres fleurs dans le parterre d’icelluy, ainsy que bon lui semblera et qui luy appartiendront, sans que iceluy seigneur preneur puisse prendre aucunement les fruitz des arbres fruitiers et vignes, ny autres choses d’icelluy sy bon ne semble à ladicte dame bailleresse ». L’affaire était traitée pour 850 livres par an, qui donne pour un rapport au denier 20, habituel à cette époque, une valeur propriétaire de 17 000 livres. Comparée à la totalité des lieux, la somme paraît élevée par rapport à l’évaluation faite en 1622 .

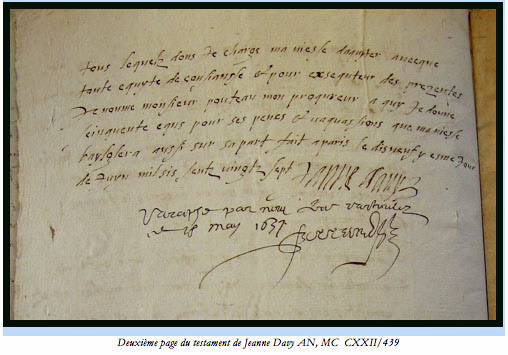

Lorsqu’elle revint devant de Troyes le 16 septembre 1636 26 pour renouveler le bail, elle ne put signer « attendu la débilité sur le bras gauche et à la main dextre depuis cinq mois ». En effet, notre dame de la Mazure n’était pas en bonne santé. Sentant qu’elle était au bout de sa vie, elle avait déposé quelques jours avant entre les mains de son notaire le testament qu’elle avait rédigé de sa main le 16 septembre 1627 27.

Elle mourut en effet le 18 mai 1637. Ses gens prirent le deuil et reçurent quelques dons : à son homme de confiance et à son épouse qui était aussi à son service 1 200 francs, à sa dame de compagnie 800 francs et à sa femme de chambre 15 écus. Aux Augustins Réformés de la reine Marguerite, elle léguait 100 francs ainsi qu’à l’hôpital de la Charité. Elle ne mentionnait aucunement ses beaux-enfants car ils étaient tous morts. Par contre, elle donnait à son neveu du Plessis sa terre de la Mazure, avec toutes ses appartenances et dépendances et à sa nièce, Renée Simon, dame de la Roche Bardoul, sa maison de la rue de Seine, à la charge pour cette dernière de payer ses funérailles.

C’est ainsi que la dame de la Roche Bardoul, épouse de François de l’Esperonnière devint la nouvelle propriétaire de la maison.

Un inventaire 28 des biens de la dame de la Mazure fut fait après son décès à la requête de « Me Michel Pousteau, procureur en Parlement, demeurant au faulxbourg Sainct Germain des Prez, rue du Colombier29 , au nom et comme exécuteur du testament et ordonnances des dernières volontés de deffuncte dame Janne (sic) Davy ». Il nous renseigne sur la partie de la maison qu’elle occupait. Elle s’était réservé un logement fort modeste puisqu’il était composé de sa chambre, une petite chambre à côté, une « sallette » et une cuisine, une chambre pour le cocher au-dessus de l’écurie ainsi que plusieurs greniers où elle avait sans doute entreposé moult meubles qui ne trouvaient plus leur place dans ce modeste appartement.

Les L’Esperonnière en intermède

La nouvelle propriétaire de la maison était donc Renée Simon, dame de La Roche Bardoul, qui avait épousé François de L’Esperonnière issu d’une très ancienne famille noble de l’Anjou où ils habitaient ordinairement en leur château du Pendan, près de Thouarcé. Ils avaient eu deux fils, Antoine sieur de la Saulaye et François, baron de Vris, conseiller et chambellan de son Altesse Royale et une fille Renée.

Les L’Esperonnière furent des propriétaires avisés. Ils firent de la maison une source de revenus en la louant, moyennant quoi ils l’entretinrent soigneusement.

Ainsi le 17 mars 1640, ils demandèrent au sieur Le Filz « maistre couvreur de maisons à Paris », de faire les réparations aux couvertures aussi bien de tuile que d’ardoise, tout en excluant celles du hangar à carrosses30. Il leur en coûtait 130 livres tournois payables en trois fois, la première de 80 livres en fin de travaux et les 50 autres livres en deux versements intervenant un an et deux ans après. Pour la sûreté d’une bonne exécution, toutes ces conditions furent signées devant notaire

.

Le 22 juin 1644, ils donnèrent procuration à leur fils Antoine pour signer devant Me Saint Vaast un renouvellement de bail au sieur Dulac, seigneur de Villacoublay, 31 pour 2 200 livres plus les nombreuses taxes sur les boues, les lanternes, les chandelles, les pauvres.

Quelques années passèrent, puis le sieur de L’Esperonnière et son épouse, décidèrent de vendre la maison. Ils se rendirent cette fois-ci en personne à Paris et logèrent rue de Seine dans une maison à l’enseigne du Point du jour qui se trouvait un peu plus loin vers la Seine. Ils signèrent l’acte de vente le 4 mai 1645 32 à messire Macé Le Boulanger pour la somme de 74 500 livres. C’était beaucoup, compte tenu de l’évaluation faite en 1622.. La dame de La Rochebardoul était une femme fort sage puisque le même jour et devant le notaire, maître Marion, en présence de son mari et« de luy suffisament authorisée » elle prévoyait d’utiliser 63 000 livres sur le produit de la vente (qui n’était point encore signée), « en achapt d’aultres héritages ou rentes » . L’acte prévoyait aussi qu’après son décès, ses biens seraient partagés entre son aîné, Anthoine qui recevrait deux parts,et son puîné François une part, à charge pour l’aîné de gérer une de ses deux parts au nom de sa sœur, Renée de L’Esperonnière, épouse du sieur du Coudray-Monbault

Le contrat indiquait que la maison était grande. On y entrait par une porte cochère. Elle comportait plusieurs corps d’hôtel, l’un sur le devant face à la rue de Seine, l’autre sur le derrière qui était « le grand corps d’hostel entre la grande court et le jardin, et en ayle du costé droict une grande cour où y a plusieurs remises de carosses et du costé de main droite en entrant en ladicte maison une petite cour, une courelle ou passage, quelques édifices et escuries, un grand jardin carré qui se raporte audict grand corps d’hostel, un aultre petit jardin au-delà du mur dudit grand jardin, auquel mur est l’entrée dud petit jardin qui est en esquerre, et au fond dudict petit jardin y a un petit apenty « .

Comme on peut le constater, la disposition des lieux ressemble fort à celle qui existe actuellement, sachant qu’une partie des jardins (comportant la portion en équerre donc en forme de triangle et environ la moitié du reste du terrain) sera cédée le siècle suivant à un propriétaire de la rue Jacob.

1645- 1783 La famille Le Boulanger-Camus

Le nouveau propriétaire, Macé Le Boulanger, était issu d’une famille de bourgeois de Paris. Feu son père, Eustache Le Boulanger, avait exercé la profession de marchand mercier-grossier et la fonction d’échevin. Sa mère, Marie Target, était fille d’un marchand, bourgeois de Paris. On dit que cette famille prit ce nom parce que, pendant une grande famine, un de ses ancêtres fit distribuer une si grande quantité de pain que le public changea son surnom de Montigny en celui de Le Boulanger33.

Les nombreux enfants du couple avaient largement utilisé les charges anoblissantes de la robe pour entamer une ascension fort prometteuse. Lorsque Macé épousa en 1606 Claude Flamant, la signature du contrat de mariage 34 réunit trois de ses trois frères : Eustache qui était à l’époque notaire et conseiller secrétaire du roi ; Charles, seigneur de la Sablonnière, qui sera reçu conseiller secrétaire du roi en 1610 ; Macé-Charles qui était bourgeois de Paris comme son père. Ses beaux-frères, Pierre de Hodicq et Nicolas Leclerc de Lesseville ne déparaient pas l’assistance, ils étaient tous deux conseillers du roi et auditeurs des comptes. L’ambition qui menait la famille pointait à travers la qualité des amis invités au mariage. Deux étaient conseillers du roi en ses conseils d’État et privé et présidents en sa cour de Parlement, deux autres premiers présidents en la cour des Aides, sans compter quelques maîtres des Requêtes. Quant à Macé Le Boulanger, il exerçait la fonction de conseiller en la cour des Aides, mais l’ascenseur social allait bientôt lui permettre d’être reçu au Parlement de Paris en la 4e chambre des Enquêtes, le 1er juin 1611. Il sera président en la même chambre le 6 mars 1624.

Au jour de la signature du contrat d’acquisition de la maison de la rue de Seine, le 5 mai 1645, le président Le Boulanger était un homme heureux et père d’un enfant de 13 ans: sa femme avait accouché, après quelques 25 ans de stérilité, d’un fils qu’il avait prénommé modestement Auguste-Macé. Il était aussi prévôt des marchands de Paris35.

En effet, le 22 avril 1641 vit l’élection du président Le Boulanger à cette haute fonction. Les deux personnages qui l’avaient précédé étaient morts sans avoir eu le temps d’exercer leur charge, funeste présage qui ne le fit pas reculer. D’ailleurs le pouvait-il puisque le roi lui-même choisissait l’heureux élu ? Le 16 avril de cette année-là, les quatre échevins, les seize conseillers et les onze quarteniers de la ville se réunirent en la grande salle de l’Hôtel de Ville pour lire la lettre de cachet du roi qui désignait le président Le Boulanger comme futur prévôt des marchands et leur demandait de préparer « l’élection ». Tous les cinquanteniers et huit notables de la ville, furent alors convoqués pour le 22 du même mois à 8 heures. Il en fût fait de même pour quarante archers qui devaient se munir de leurs arquebuses et hallebardes.

Le fameux 22 avril donc, les échevins et le greffier, vêtus de leur robe mi-parties, accompagnés des quarteniers et des conseillers, se rendirent en l’église du Saint-Esprit où une messe solennelle fut célébrée. Ensuite, chacun prit place dans la grande salle de l’Hôtel de Ville. Monsieur de La Tour, premier échevin, expliqua à l’assemblée que le roi désirait qu’on procéda à l’élection d’un prévôt des marchands pour le temps qui restait de la précédente prévôté 36 et pour les deux années suivantes. On élut alors quatre scrutateurs. Ceci fait, un étrange ballet commença : les échevins se levèrent et prirent place sur les bancs qui étaient derrière tandis que les scrutateurs vinrent occuper leur place. Le président de Novion avait en main le tableau juratoire et le sieur de Santeuil tenait le chapeau mi-partie pour recevoir les voix. On se mit alors à faire le simulacre de vote. Le résultat qui fut enregistré par le greffier ne surprit personne.

Il fallait maintenant présenter le nouveau prévôt des marchands au roi. On prévint donc notre président Le Boulanger de se trouver à 6 heures du matin à l’Hôtel de Ville. Il partit avec Le Boulanger et quantité de personnes de condition qui remplissaient huit carrosses et l’on se rendit de concert à Saint-Germain-en-Laye. Tout ce petit monde monta le grand escalier et fut introduit dans le cabinet du roi.

Très émus, ils virent Sa Majesté assis en sa chair et entourée de gentilshommes. Monsieur de La Tour, premier échevin, s’agenouilla et fit son petit discours destiné à présenter le résultat du scrutin. L’émotion du président Le Boulanger arriva à son plus haut lorsque le roi l’invita à s’approcher et lui dit « Vous avez toujours vescu en homme de bien et d’honneur et suis grandement satisfait de vostre service, aussy vous ay-je choisy pour exercer cette charge de prevost des marchan espérant que vous prendrez soin de mes affaires et aurez celuy du publicq en recommandation37 ». Le Boulanger prêta serment au roi. Enfin toute la compagnie remonta en carrosses pour se rendre à Rueil afin de saluer la reine et les enfants de France.

À partir de son élection, sa vie fut rythmée par les cérémonies, les processions et les Te Deum comme celui qui fut célébré à l’occasion de la victoire de Rocroi « par le duc d’Angeuin (sic) « , le 27 mai 1643

Le Boulanger est le personnage près de Louis XIV à gauche

Cependant tous les honneurs que les six années de prévôté lui donnèrent ne firent pas perdre de vue au président ses intérêts.

Il loua en 1648 pour neuf ans à Pierre de Vesnes, sieur du Plessis, écuyer de la grande écurie du roi, et à son épouse, la maison de la rue de Seine où demeurait encore la dame Dulac. La location comprenait le corps de logis sur la rue, la grande cour, la grande maison sur le jardin, le jardin et le petit sur le derrière ». Notre président avait le sens des affaires. Il convint avec les preneurs qu’ils pouvaient faire construire à leur frais des écuries au fond du jardin. Afin d’en permettre l’accès, il les autorisa à construire un passage sous la maison, du côté gauche 38, toujours à leurs frais, bien entendu. Et comme il n’y avait pas de petits profits, il demanda aux preneurs que les arbres coupés pour faire place aux constructions soient portés chez lui et que les murs des voisins soient renforcés. La bail était fait moyennant la somme de 2400 livres par an, non compris les taxes pour les pauvres, les boues, les chandelles et les lanternes.

Le président avait la réputation d’être immensément riche, cette réputation n’était point usurpée puisqu’il avait accumulé un nombre phénoménal de rentes et de biens immobiliers. Tallement des Réaux disait de lui qu’il était un illustre avaricieux et qu’il racontait à qui voulait bien l’entendre: « J’ay quatre-vingt mille livres de rentes ; je creveray ou j’en auray cent » Il en eut cent et en creva », ajoutait-il.

En effet, il mourut peu de temps après, non d’avarice mais d’apoplexie. Voici les détails de cette affaire :

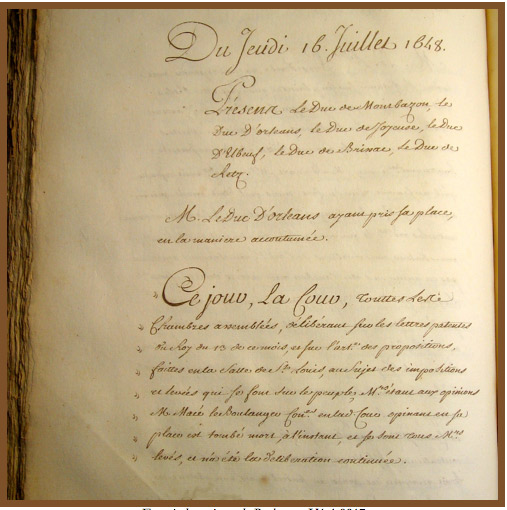

Le jeudi 16 juillet 1648, il y avait séance au Parlement, toutes ses chambres rassemblées en la grande salle Saint Louis, en la présence du duc d’Orléans. La révolte y grondait depuis qu’Anne d’Autriche avait tenu un lit de justice afin de forcer l’enregistrement d’édits fiscaux que, d’ailleurs, le Parlement s’était empressé d’annuler. Depuis les cours souveraines avaient rendu « arrêt d’union » afin de se rassembler pour faire front. On avait présenté à la régente un programme de réformes qui voulaient diminuer du quart les tailles, supprimer les intendants des Finances dans les provinces, instituer au Parlement le droit de voter librement les édits et de défendre de lever des impositions sans la vérification du Parlement. Le duc d’Orléans faisait le lien avec la régente afin d’apaiser les conflits.

Ce jour de juillet, comme les précédents, le duc était venu en compagnie de Montbazon, Joyeuse, Elbeuf, Brissac et Retz. Ils s’étaient installés en la Sainte Chapelle. Le premier président les firent chercher en grande pompe par deux présidents et deux conseillers de la Grand-Chambre. Son Altesse Royale arriva en grande pomp entouré des deux présidents et précédé par les huissiers et les Suisses avec la hallebarde, et ensuite les gardes. Monsieur alla à sa place, les ducs s’installèrent à son côté. Les choses étaient calmes. On délibéra sur la nécessité de la vérification par les chambres des impositions. Les jours précédents, les débats sur ce sujet avaient déjà soulevé grande houle. La chaleur monta lorsque chacun fut invité à opiner.

Le tour de Macé Le Boulanger vint très vite : il fut le troisième après le doyen et le conseiller Broussel. Avec beaucoup de fougue, il prit parti, mais « son grand âge ne luy permettant pas une belle expression », il était fort peu écouté. Le président Potier lui ayant dit qu’il fallait éviter toute occasion de discordance avec la Cour des aides, Le Boulanger répartit avec véhémence 39 car il était tout pris par son sujet. Il s’étendit ensuite sur le zèle de la Compagnie, toute au service du roi, et pour se justifier cita un passage de Cicéron où il est dit « qu’il faut orner l’Italie avant de penser à orner nos maisons ». Un mouvement de moquerie traversa l’assemblée qui avait lié ces propos aux biens que le cardinal Mazarin accumulait pour lui en France. Même le duc d’Orléans se mit avec les rieurs. Notre bon vieillard ému plus que de raison par l’incompréhension dont il était l’objet, s’emporta, ses yeux se révulsèrent, une pâleur envahit son visage, il tomba à genoux et mourut fort proprement. Monsieur Hilerin qui siégeait à son côté lui donna l’absolution.

Sa mort fit grand bruit dans Paris. Il fut inhumé en la chapelle Saint-Claude du couvent des Augustins Réformés qu’il avait fondée en 1628 avec son frère et sa sœur pour « y faire commodément et sans distraction ses dévotions » et y avoir sa sépulture40

On procéda à l’inventaire de ses biens41. Ce que Tallement des Réaux disait de lui se révéla vrai, il avait accumulé une véritable fortune et laissait à son décès sept maisons qui rapportaient 10 800 livres par an, sa maison Petite rue de Seine42 qu’il avait achetée 48 000 livres en 1637, la seigneurie de Viarmes acquise pour 108 000 livres en 1642, des terres à Longjumeau, Suresnes, Puteaux, Lagny, Torcy, Montrouge, un fief à Villiers le Bel et plus de 55 000 livres de rentes diverses, sans compter les revenus très fructueux de ses nombreuses terres .

Son fils Auguste-Macé hérita et sa mère fut nommée sa tutrice. Ils continuèrent à habiter leur hôtel de la Petite rue de Seine qui était devenue rue des Petits Augustins . Le fils, voulant suivre l’exemple de son père, présenta en 1650 une demande de dispense d’âge au Parlement pour y entrer comme conseiller, elle lui fut refusée43. Il réitéra le 3 mars 1651 mais n’obtint toujours pas satisfaction. On l’accepta enfin le 18 août de la même année malgré un doute sur lequel on jeta un voile pudique : le registre de son père le tenait pour être dans sa 22e année alors qu’on pensait qu’il n’avait que 19 ou 20 ans44.

Il commença sa carrière comme conseiller au Parlement le 7 février 1652, devint maître des requêtes en 1658, conseiller d’Etat l’année suivante.

Cependant sa mère devenait âgée. Sentant qu’elle allait bientôt quitter cette terre, elle fit venir son notaire le 12 novembre 1660 en son hôtel de la Petite rue de Seine. Elle était gisante sur un lit dans sa chambre du second étage qui avait vue sur la cour et le jardin. Elle dicta ses dernières volontés45 et mourut.

En 1666, Auguste Macé Le Boulanger épousa la gente damoiselle Anne de La Forest, « usante et jouissante de ses biens », ce qui l’excluait de la catégorie des tendrons, mais supposait une certaine fortune. Contrairement à l’usage du temps, le contrat qui fut signé le 30 octobre 166646 réunit une assemblée fort modeste si on pense à la position sociale du président Le Boulanger. Seuls, le frère du marié et un ami vinrent signer au contrat de mariage. Quant à la parenté d’Anne, elle se réduisait à sa soeur et à sa mère. Nous étions loin du ban et de l’arrière-ban du mariage de son père. Le couple adoptait le régime de la communauté de biens. Il lui promettait encore 30 000 livres s’il décédait avant elle. On ne saurait être plus galant …

Ils se marièrent le 3 novembre suivant et n’eurent qu’une seule fille qui naquit le 23 septembre 1670. Ils la prénommèrent Marie-Anne-Claude-Auguste, tout simplement.

Le 22 avril 1690, Auguste-Macé Le Boulanger devint président au Grand Conseil. Ce dernier office lui coûta la somme fabuleuse de 160 000 livres qu’il paya le 16 avril 1690 entre les mains du trésorier des parties casuelles, le sieur Berthin. Pour régler ce montant, il dût emprunta 24 000 livres à un conseiller au Parlement de Metz, 10 000 livres à une dame Berthelot et 15 000 livres à dame Marie Amelot.

Cependant, sa fille unique grandissait et était la prunelle de ses yeux pour l’heureux père qu’il était. Sans doute prit-il grand soin de son éducation (sans grand succès en ce qui concerne l’orthographe, si on se base sur la lecture de son testament). Il chercha, le temps venu un mari. L’époux élu par Le Boulanger fut Nicolas Pierre Camus, fils de Nicolas Camus, seigneur de Pontcarré. On trouve dans ses ancêtres des premiers présidents au Parlement de Bordeaux, d’Aix, un échevin de Lyon. Son père était conseiller d’honneur au Parlement de Paris et dans tous les parlements du royaume47. À l’époque du mariage, Nicolas Pierre Camus était chevalier, conseiller du Roy en tous ses conseils, maître des requêtes en son hôtel.

La signature du contrat de mariage prit les couleurs d’une audience de rentrée du Parlement tant les membres de cette haute assemblée étaient venus nombreux signer au contrat. L’événement eut lieu le 28 avril 1695, chez le notaire de Clersin48. Son père avait choisi minutieusement ses invités. On comptait parmi eux Achille du Harlay, premier président de la cour du Parlement, l’abbé de Thou, la veuve de François Le Boutillier de Senlis, le marquis de Moussy, tous alliés aux Pontcarré. Du côté Le Boulanger, la veuve de Michel Le Tellier, ancien ministre d’État et celle de François Michel Le Tellier, marquis de Louvois, cousine, Nicolas Leclerc de Lesseville, président de la 5e chambre des enquêtes de la cour du Parlement, cousin issu de germain signèrent aussi. Les futurs adoptaient le régime de la communauté de tous les biens. En faveur du mariage le président Le Boulanger ne lésina point. Il donna en dot à sa fille l’énorme somme de 250 000 livres qui produisait une rente de 10 000 livres par an.

Auguste Macé Le Boulanger continua à gérer les maisons qu’il avait données à sa fille en faveur de son mariage. Le 17 septembre 1696 il signa un bail49 à Louis de Saint Omer, tenancier de chambres garnies, et à Catherine Parastre sa femme auxquels il loua pour 6 ans et moyennant 1800 livres par an la grande maison la cour de devant avec ses écuries et ses remises, un petit bâtiment à droite de la cour et sa petite courelle, plus la porte cochère et la boutique de droite avec les chambres au dessus. Le tout était baptisé L’Académie. 50. Puis le 19 décembre de la même année il donna à bail à Jérémie Lecomte et sa femme une longuerelle qui passait sous une porte cochère, longeait la grande cour, passait sous le corps de logis principal continuait dans le jardin et aboutissait à un manège pour un loyer annuel de 50 livres. Curieusement les lieux portaient le même nom de L’Académie.

Afin d’obtenir un meilleur rapport des lieux, le président les avait donc partagéen deux parties. L’une se composait de la grande maison et les bâtiments de devant ainsi que la cour , l’autre de la partie arrière desservie par la longuerelle et une deuxième porte cochère sur la rue de Seine.

Mariés, les jeunes époux vinrent habiter le nid somptueux que le président Le Boulanger leur avait préparé dans son hôtel de la rue des Petits Augustins. Le couple coulait dans ces lieux des jours heureux et avait déjà en cette année 1702 deux garçons, Nicolas-Auguste et Geffroy ainsi qu’une une fille Marie-Françoise. Au printemps de 1702, la dame accoucha d’un troisième garçon : Jean-Baptiste-Elie qui naquit le 20 mars. Soudain ce fut le drame. La mère mourut le 27 mars 1702, donc une semaine après la naissance de son dernier fils. On imagine aisément combien la perte cruelle de sa fille adorée fit le désespoir de son père. L’office funèbre fut célébré en l’église Saint-Sulpice, leur paroisse, puis elle fut inhumée en la chapelle Saint-Claude des Petits Augustins. Étrangement, le mari ne découvrit le testament de sa femme qu’au mois d’août 1703, donc plus d’un an après sa disparition . Elle l’avait rédigé à Maffliers cinq ans auparavant. Elle y recommandait bien entendu son âme à Dieu et demandait aux Petits Augustins de célébrer mille messes –ce qui n’était pas rien ! – pour le repos de son âme ainsi qu’une messe annuelle. Elle voulait être inhumée dans la « cave » de son père aux Petits Augustins. Elle léguait à sa chère tante, mademoiselle de La Forest, deux mille livres de rente annelle plus son linge et sa garde-robe. Elle ajoutait en prime ses « petite bougles daureille de diaman » et ses « quatre bouton de diaman ». À son père, elle donnait la bague qu’il lui avait offerte quelques temps auparavant et à sa gouvernante quatre cents livres de rente annuelle. À différentes personnes de son entourage, elle léguait force diamants et petites rentes. Enfin elle nommait son mari exécuteur testamentaire.

Il légua à son petit-fils aîné, Geffroy-Macé sa baronnie de Mafliers et ses châtellenies de Moussoult et Béthemont. À Jean-Baptiste-Elie, son petit-fils cadet, revint les châtellenies de Viarmes avec les haute et moyenne justices et celles de Seugy et de Belloy, à charge pour lui de verser à son aîné 30 000 livres pour compenser la différence de valeur. Son homme de confiance et secrétaire, le sieur Cyvadat, devint tuteur onéraire des deux enfants tandis que leur père, Pierre Nicolas Camus de Pontcarré était leur tuteur honoraire.

L’inventaire révéla que Macé Le Boulanger avait joui d’une immense fortune dont il avait, il est vrai, hérité une partie de son père. Il possédait dans Paris plusieurs maisons de rapport et hors Paris des propriétés importantes comme celle de Viarmes, Maffliers et Quincampoix. On apprit aussi qu’il avait versé la somme de 130 000 livres pour sa charge de président au Parlement.

1712-1769. Les Camus de Pontcarré

Les deux frères suivirent tout naturellement des carrières au Parlement. L’aîné, Geffoy-Macé y fut reçu conseiller dans l’année de ses vingt ans, en 1718, puis maître des Requêtes trois ans après et premier président au Parlement de Rouen en 1726. Entre-temps il avait épousé Marie Anne Madeleine de Jassaud qui mourra, elle aussi, en couches à 23 ans, lui laissant deux filles.

Quant à Jean-Baptiste-Elie, il continua la tradition en étant reçu conseiller au Parlement le 21 février 1721 avec une dispense d’age puisqu’il avait 19 ans. Il devint maître des requêtes en 1726 et épousa Geneviève Paulmier de La Bucaille, fille d’un conseiller au Parlement.

Lorsque le cadet atteignit sa majorité, en 1726, le tuteur lui présenta ses comptes de tutelle qui donnèrent lieu à quelques contestations. Geffroy-Macé estimait que certaines dépenses qu’on lui imputait ne devaient pas y figurer et que par contre certaines recettes devaient y être augmentées en sa faveur. Aignan Cyvadat le prit de très haut et voulut se pourvoir en justice mais la mort l’atteignit.

Finalement, les héritiers ne voulant pas s’engager dans des procès trop considérables décidèrent en 1732 de transiger. On fit deux états séparés, l’un pour le seigneur de Pontcarré, Geffroy-Macé, et l’autre pour le seigneur de Viarmes, Jean-Baptiste-Elie. Après avoir encore corrigé quelques erreurs et refait les calculs, on s’aperçut que la recette (en 12 chapitres) de l’aîné montait à quelques 741 900 livres alors que les dépenses (en 16 chapitres) atteignaient le modeste chiffre de 722 700 livres. Il y avait donc un excédent, ce qui n’était pas le cas pour le plus jeune. Le seigneur de Viarmes avait dépensé 495 600 livres contre une recette de 463 600. Le seigneur de Pontcarré devait donc à son frère 19 200 livres. Généreusement, il lui versa immédiatement la somme de 1 200 livres en promettant de lui bailler le restant le premier janvier suivant. Il en garantit le payement sur le produit d’une coupe de bois51 .

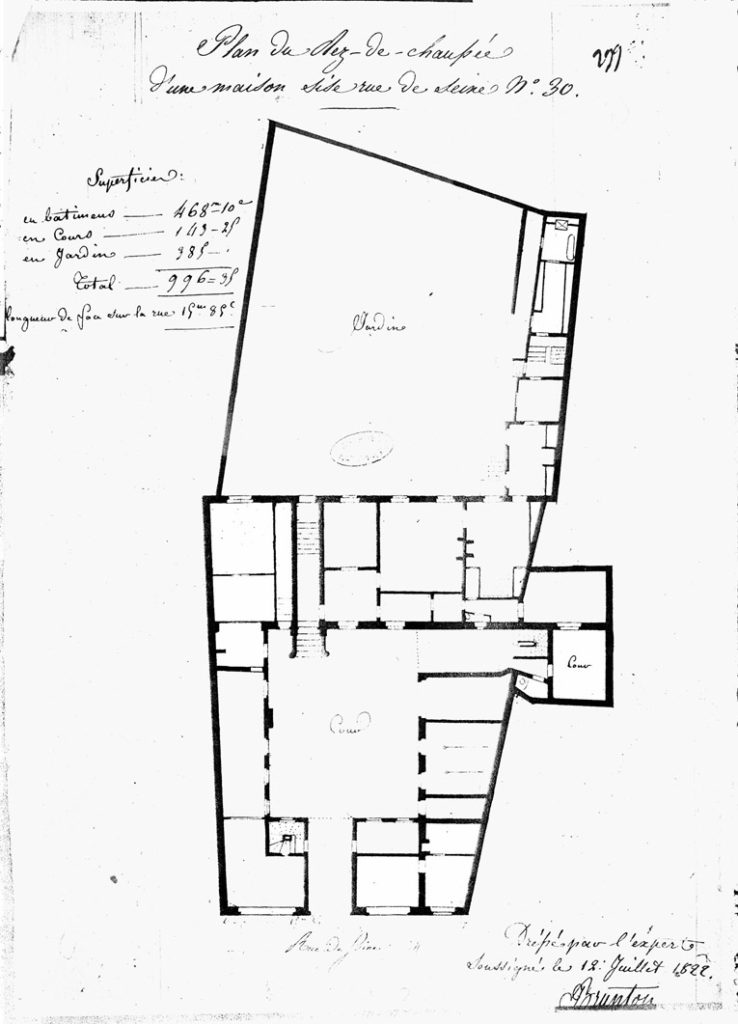

Après avoir réglé leur différend, les deux frères firent estimer par deux experts jurés du roi les biens immobiliers de la succession de leur aïeul qui étaient si importants que l’expertise dura un an et trois mois, de novembre 1732 à février 1734. Elle nous permet d’avoir une description détaillée de la maison de la rue de Seine52 .

Le président Le Boulanger avait, on l’a vu plus haut, divisé les lieux en plusieurs parties afin d’en obtenir un meilleur rapport. Ils comportaient donc sur la rue deux portes cochères, l’une desservait le bâtiment sur rue, le bâtiment en aile à droite de la cour et le grand corps de logis entre cour et jardin, l’autre permettait d’accéder par un long passage à une grande cour et à des constructions qui servaient autrefois de manège .

Le bâtiment sur rue qui s’étendait à gauche jusqu’au-dessus de l’entrée de la longuerelle, n’avait qu’un seul étage. Au rez-de-chaussée, la porte cochère était encadrée d’un côté par une boutique et de l’autre par une salle qui avait servi autrefois de boutique. Le premier étage comportait deux grandes pièces à cheminée avec chacune une croisée sur la rue, celle de gauche s’étendait au-dessus de la seconde porte cochère. Un « donjon»53 , auquel on accédait à partir du premier étage par cinq marches, surmontait le passage cocher, il était couvert d’ardoise, le reste de la toiture étant en tuile. On avait adjoint à ce bâtiment sur rue un petit édifice d’un étage, en excroissance sur la cour, à droite de la porte cochère. Curieusement, au bout à droite, on avait construit un deuxième petit « donjon « qui était plus élevé que le précédent parce qu’il faisait suite au bâtiment en aile à droite de la cour qui comportait deux étages au-dessus du rez-de-chaussée. Il existait donc sur la rue un petit troisième étage en pavillon élevé au-dessus du comble. Celui-ci était couvert d’ardoise.

Au fond de la cour s’élevait un corps de logis entre cour et jardin qui comportait maintenant deux étages. On entrait par un perron de sept marches encadré de deux rampes. Un grand vestibule conduisait au jardin. À sa gauche partait un escalier dont, cela est bien précisé, les marches des premier et troisième étages étaient en pierre et celles du deuxième, en bois, permettait d’accéder aux étages. À droite de ce vestibule, une antichambre éclairée sur la cour desservait un corridor qui avait aussi fenêtres sur cour. Ce dernier conduisait à une grande chambre à cheminée éclairée par deux croisées sur le jardin après laquelle une garde-robe y avait aussi son dégagement. Le tout était carrelé. Une autre chambre parquetée lui succédait dont une porte ouvrait sur un petit édifice en angle sur le jardin élevé d’un étage carré au-dessus du rez-de-chaussée, couvert de tuile en appentis. On pouvait aussi y accéder du jardin par un perron de six marches. Au bout du corridor, il fallait descendre trois marches pour parvenir à une salle de bain. Éclairée d’une croisée sur une petite cour, cette pièce avait une petite chambre à cheminée au-dessus. En montant le grand escalier, on arrivait à un palier qui desservait une chambre en entresol au-dessus de la longuerelle dont les deux fenêtres donnaient sur le jardin et sur la cour. Le premier étage au-dessus de l’entresol contenait une grande chambre divisée en trois parties formant antichambre, chambre et garde-robe. À droite du palier, les lieux étaient distribués comme au rez-de-chaussée, à savoir antichambre menant à un corridor qui desservait une garde-robe et une grande chambre à cheminée, le tout carrelée de carreaux de terre cuite, puis à une autre grande chambre à cheminée et parquetée et à un cabinet en aile sur la cour.

Au second étage, on trouvait à gauche une grande pièce à cheminée, une garde-robe et antichambre. À droite les lieux étaient identiques à ceux du dessous sauf la deuxième chambre qui était aussi carrelée. Au bout du corridor, une porte permettait d’entrer dans le grenier du bâtiment en aile. Au-dessus du second étage, on avait aménagé un grenier dans la partie droite du principal corps de logis et une chambre lambrissée dans celle de gauche. Le toit était en partie couvert de tuile, en partie d’ardoise avec un faîtage de plomb.

À partir de là, la description des lieux devient un peu plus confuse : il semble qu’au rez-de-chaussée à droite et dans ce corps de logis se trouvait une cuisine avec un fourneau potager, une pierre d’évier, une cheminée avec plaque de fonte et une barre de feu au-devant du contrecoeur. On y accédait par quatre marches. Après cette cuisine, on accédait à deux écuries simples auxquelles on pouvait aussi arriver par un passage aménagé sous le bâtiment en aile sur la cour. Sous la totalité de ce principal corps de bâtiment on découvrait six berceaux de caves.

Le bâtiment en aile sur la cour comportait en son extrémité vers la rue un escalier à vis qui servait à communiquer aussi bien au premier étage du bâtiment en aile qu’à celui du corps de logis sur la rue. En parcourant cette aile vers le fond de la cour, on trouvait ensuite une deuxième cuisine et une salle à cheminée puis des remises et enfin au bout, vers le principal corps de logis, le passage qui permettait d’accéder à une petite cour, au bout à gauche de laquelle un escalier desservait les deux bâtiments, le principal et celui qui était en aile. Cet escalier servait à accéder à deux cabinets aux premier et second étages et à un siège d’aisance aménagé dans le grenier ainsi qu’à deux chambres l’une sur l’autre au-dessus de la salle de bain et éclairées sur la petite cour. De l’autre côté du passage il y avait un autre cabinet d’aisance et une plus grande cour dans laquelle le sieur Robert, perruquier avait aménagé à ses frais un édifice de charpente servant à mettre à couvert un réservoir de plomb pour la salle de bain. Au premier étage de ce bâtiment, on trouvait au bout, vers la rue, un passage avec deux garde-robes en saillie, puis dans l’ordre en allant vers le fond de la grande cour, une salle, une chambre à cheminée avec au bout une porte donnant sur l’escalier commun entre le corps de logis en aile et la maison principale. Le deuxième étage avait à peu près la même configuration. Le grenier au-dessus était en appentis et couvert de tuile.

Derrière la grande maison se trouvait un grand jardin décoré d’allées et de plates-bandes bordées de buis entourant un tapis de gazon. On avait installé au bout du jardin une figure en pierre de Saint-Leu posée sur « un pied d’Estal(sic) » .

Toute les cours étaient pavées de grès. On avait construit à gauche de la grande cour, en saillie et contre la longuerelle, une remise.

Une deuxième porte cochère sur la rue permettait d’accéder à un long passage qui comportait un puit commun avec la maison voisine à gauche, habitée par le sieur Dauvillier, et la maison qui nous occupe. La longuerelle passait ensuite sous la grande maison et conduisait à une cour. Au fond de cette cour, on avait construit un édifice qui comportait au rez-de-chaussée, à gauche en entrant, une cuisine et une petite salle, un couloir conduisant à un escalier. Au premier étage, deux petites chambres lambrissées étaient aménagées au dessus de la cuisine et la salle. Il y avait ensuite deux remises et un passage menant à un grand hangar. À côté du passage se trouvait une écurie. À gauche en aile de la cour, on avait construit une deuxième écurie couverte de tuile en appentis, au bout de laquelle vers le jardin du sieur Robert, il y avait un siège d’aisance et encore une autre écurie, aussi couverte de tuile en appentis à égout sur la cour.

Au moment de l’expertise, la grande maison était louée au sieur Robert qui était perruquier. Le sieur Guillotin, sellier et carrossier, avait signé un bail pour la longuerelle, la cour au fond, le hangar ainsi que les différents petits édifices pour la somme de 1100 livres. Par contre la boutique à côté de la porte cochère ainsi que la chambre, le cabinet et le grenier au-dessus et la cave au-dessous du passage ne faisaient pas partie du bail.

La maison fut estimée à 63 680 livres et l’ensemble des biens immobiliers à la somme de 415 555 livres. Même divisée en deux, la succession était une promesse de richesse.

On procéda ensuite au partage54 et au tirage au sort qui attribua la maison de la rue de Seine à Jean Baptiste Elie.

1735-1769 . Jean Baptiste Elie Camus de Pontcarré

Le nouveau propriétaire bien que très jeune, il n’avait que 33 ans au moment du partage, était intendant de Bretagne. Ses attributions étaient illimitées dans tous les domaines aussi bien des finances et en particulier des impôts, que de l’agriculture, l’industrie, les ponts et chaussées, les arts et métiers, le commerce, les marchés, la police , les approvisionnements, l’ordre public, le recrutement des troupes, les fournitures des troupes, les affaires ecclésiastiques, les collèges, la librairie, l’administration des municipalités … Cette longue énumération, d’ailleurs incomplète, donne la mesure de son rôle dans l’administration de la Bretagne.

Depuis un an, il était déjà veuf de Geneviève Paulmier de La Bucaille qui venait de décéder à la fin de l’année précédente à 22 ans. Elle lui avait laissé deux enfants Nicolas-Elie-Pierre et Jeanne-Geneviève. Sans doute son rôle d’intendant de Bretagne fut aussi pour lui l’occasion de rencontrer celle qui deviendra sa seconde femme puisqu’il se remaria à Rennes, en 1738, avec Françoise-Louise Raoul de La Guibourgère. Elle était la fille unique d’un conseiller au Parlement de Bretagne et hérita de son père la seigneurie de La Guibourgère dont, plus tard, certains de ses descendants prendront le nom avec e patronyme de Camus de La Guibourgère.

Cependant, malgré toutes ces occupations fort importantes, il continuait à gérer ses biens. En 1737, il renouvela au sieur Guillotin, loueur de carrosses, son bail de la partie arrière de la maison qui se nommait toujours l’Académie 55. Il en coûtait au preneur 1 100 livres.

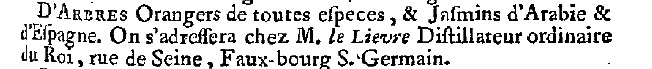

Le 11 avril 1742, il accepta le transport de bail 56 que le sieur Robert avait fait au profit du sieur Claude Le Lièvre, écuyer, apothicaire distillateur du roi . Il lui en fit un nouveau commençant le 1er octobre 1743. On trouvait dans le journal « Annonces, affiches et avis divers » du 23 mars 1753 cette petite annonce que faisait insérer le sieur Le Lièvre :

Lorsque notre parfumeur mourut en 1753, sa femme reprit d’une main de maître l’affaire. Elle avait certainement un grand sens du commerce puisqu’entre 1763 jusqu’à sa mort qui intervint en 1772, elle acquit trois immeubles (un situé rue Dauphine, et deux à Montrouge).

En 1769, elle maria sa fille à un libraire-éditeur célèbre, Jean Thomas Hérissant. Il apportait en dot 400 000 livres (il est vrai qu’il en devait 110 000 à son père). La jeune épouse reçut de sa mère 56 000 livres, ce qui n’était pas si mal pour une veuve qui avait quatre enfants à charge. Jean-Baptiste-Elie de Pontcarré signa le contrat de mariage ainsi que l’archevêque de Paris et le ministre Louis Phellipeaux57.

Trouvant sans doute l’hôtel qu’ils habitaient rue de Grenelle trop modeste, les époux Camus de Pontcarré décidèrent d’acheter une demeure digne de la position éminente qu’occupait le mari. Leur choix se dirigea sur le bel hôtel que Claude Louise Gagnat de Longny, marquise de Louvois, possédait en indivis avec sa sœur rue de Bourbon. Certes, la demeure était fort belle, mais le prix était à la hauteur de sa somptuosité. Il leur fallait débourser 1a somme de 130 000 livres plus 4 800 livres pot-de-vin pour s’en rendre propriétaires. Or, les époux de Pontcarré ne les possédaient point, ils passèrent cependant outre ce détail, peut-être oiseux à leurs yeux, et signèrent l’acte d’acquisition le 30 décembre 1765 devant Me Blacque. Pour accéder à leur rêve, ils empruntèrent 50 000 livres au seigneur de Montmorency-Laval et à sa sœur, par l’intermédiaire de leur tuteur onéraire car ils étaient mineurs. L’emprunt fut signé le jour de la signature du contrat de vente. Ils en reversèrent aussitôt 44 800 aux héritières Gagnat de Longny, mais ils leur devaient encore 90 000 livres. Ils constituèrent donc à la marquise de Louvois et à la demoiselle de Longny, à chacune par moitié, 4 500 livres de rente annuelle et perpétuelle en échange de 90 000 livres . La dette était énorme, les épouxdécidèrent donc de vendre une partie de leurs biens fonciers.

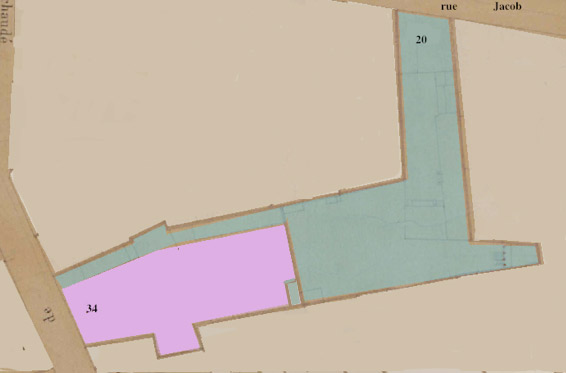

1769- An XII. Le temps de la division

Le 15 avril 1769, le couple Camus de Pontcarré vendit une partie de la maison à maître Claude-Marie-Pie Horque de Cerville qui était un notaire fort connu habitant rue de Seine. La portion qu’il vendait était celle qu’occupait le sieur Guillotin, c’est-à-dire la place qui servait autrefois de manège, le hangar à carrosses, le petit bâtiment comportant quatre chambres et la grande cour dans laquelle l’écurie faisait séparation avec les lieux occupés par Madame Le Lièvre et la longue allée passant sous le grand corps de logis et menant à la rue de Seine. Le tout représentait une superficie de 214 toises (812 m2). Cet achat était fort intéressant pour notre notaire car il possédait depuis peu58 une maison rue du Colombier et pouvait ainsi compléter son jardin de la rue du Colombier et jouir d’une double entrée, l’une rue de Seine et l’autre rue du Colombier.

Il restait donc 250 toises (950 m2) dont la dame Le Lièvre était locataire. Si les surfaces occupées par une partie de la longuerelle et la porte cochère revinrent plus tard dans le giron du 34, le reste ne fut jamais récupéré et vint agrandir le jardin d’un immeuble de la rue du Colombier (aujourd’hui 20 rue Jacob).

C’est à l’extrémité ouest de ce terrain que le « temple de l’Amitié » du 22 rue Jacob fut construit beaucoup plus tard à la place d’un appentis.

La vente rapporta au couple Camus de Pontcarré la somme de 30 000 livres qu’ils versèrent aussitôt à leurs créanciers. L’acheteur avait le droit de faire murer une petite porte qui ouvrait à la fois sur la longuerelle et sur le jardin de la veuve Le Lièvre. Les vendeurs et cette dame ne pouvaient en aucun cas utiliser à l’avenir la porte cochère des lieux vendus. Le seigneur de Pontcarré s’engageait à ne pas surélever les constructions existantes sur le passage et à n’en point bâtir d’autres.

La signature de la vente marqua la séparation de la grande maison et ses dépendances d’avec l’ancien manège. Afin de mieux comprendre ce qui se passa à partir de cette date, nous étudierons séparément leur histoire.

Histoire de la maison principale

Jean Baptiste Elie Camus de Pontcarré continua de gérer les biens qui lui restaient. En février 1770, il fit exécuter des travaux de menuiserie et de charpenterie dans la corps de logis en aile dans le jardin et dans la remise à droite afin d’y installer des cheminées.

Marie Catherine Cléret, veuve Le Lièvre décéda en mai 1772 laissant pour héritiers son fils Louis Elie, distillateur du roi comme son père ainsi que Claude Hugues et Edmé Louis Dominique, mineurs émancipés d’âge. Le sieur Camus de Pontcarré reloua la maison le 17 juillet 1774 au sieur Berte, sous-fermier des domaines du roi en doublant quasiment le loyer qui s’éleva alors à 4 000 livres.

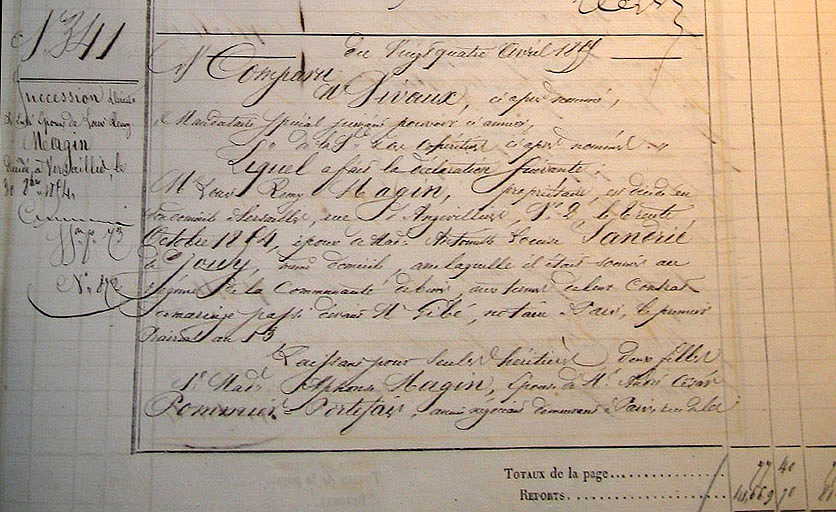

Le seigneur de Viarmes mourut l’année suivante, à l’âge de 68 ans. Il laissait pour héritiers trois enfants : Louis Jean Népomucène Marie François, Louis François Elie et Jeanne Geneviève. Ces deux derniers renoncèrent immédiatement à la succession considérant qu’elle ne leur apporterait aucun bienfait. C’est ainsi que l’aîné eût en héritage la maison de la rue de Seine. Il devint aussi seigneur de la Guibourgère et se fit appeler Camus de La Guibourgère59.

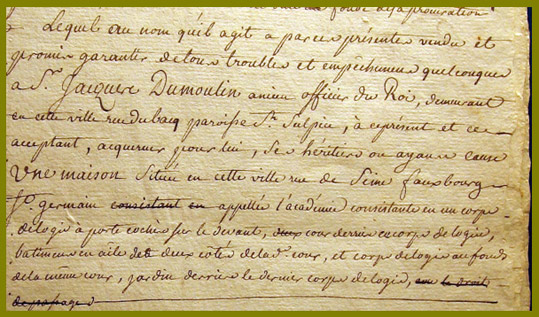

Le 29 mars 1782, François Camus de La Guibourgère qui était alors chevalier et conseiller au Parlement vendit l’Académie pour des raisons qui restent obscures . L’acheteur, un certain Jacques Moulin dit Dumoulin, ancien officier du roi, paya la coquette somme de 72 000 livres pour en devenir propriétaire. L’acte de vente, signé devant maître Lesacher, nous apprend qu’elle comportait des « bâtiments en aile des deux côtés de la cour ». Il y avait donc une nouvelle construction à gauche en entrant.

Cet acte scellait définitivement le départ de la rue de Seine de la famille Le Boulanger-Camus de Pontcarré. Elle en fut propriétaire pendant près de 140 ans (1645-1782), sur cinq générations.

Cependant, nous ne pouvons quitter ses derniers membres sans nous intéresser au sort qu’ils connurent pendant la Révolution.

Louis Jean Népomucène Marie François fut arrêté et emprisonné à Saint-Lazare le 30 nivôse de l’an II (19 janvier 1794) puis traduit devant le tribunal révolutionnaire le premier floréal (20 avril) en compagnie de Lepelletier de Rozambo, président à mortier du Parlement de Paris et de 23 autres conseillers. Ils étaient tous accusés d’avoir « signé ou adhéré à des protestations tendant à méconnaître la liberté et la souveraineté du peuple, à calomnier la représentation nationale et à ramener le règne de la tyrannie ». Il confirma bravement devant ses accusateurs la signature qu’il avait donnée et fut immédiatement condamné à mort, exécuté. Louis François Elie, son frère qui était premier président de la cour du Parlement de Rouen, émigra à Londres avec sa femme, Marie-Paule de Vienne, où ils vécurent dans la misère. On dit qu’on le voyait souvent venir dans un atelier de broderie des plus réputés de la Cité demander gravement s’il y avait de l’ouvrage pour madame la Présidente. C’étaient les seules ressources dont le couple disposait60.

1782 – An VII. Jacques Moulin dit Dumoulin

La révolution ne réussit pas bien non plus au nouvel acheteur, le citoyen Moulin dit Dumoulin, mais pas pour les mêmes raisons.

D’un caractère généreux, il aimait à voler au secours de tous, en particulier de ceux qui étaient proches du théâtre. Sa femme, Jeanne-Françoise Boyer et lui étaient des amis intimes de Charles-Barnabé Sageret, administrateur de trois théâtres : la République, l’Odéon et le Feydeau., . Une première fois, le 9 nivôse de l’an VII, Dumoulin emprunta la somme de 13 000 F avec Sageret et deux autres amis, Honoré Bourdon-Neuville et Marguerite Brunet-Montansier, une vieille actrice. Pour son malheur, il donna la maison de la rue de Seine en garantie.

Quelques mois plus tard, Sageret se débattait au milieu des difficultés financières et des intrigues pour faire fonctionner ses théâtres et y accueillir des acteurs et des chanteurs de prestige comme Talma. Le 2 messidor an VII, le couple vendit alors la maison61.

L’acheteur était une femme : Marie Suzanne Doucet, veuve d’un certain Etienne Cyprien Renouard de Bussière.

Marie Suzanne Doucet

La maison qui portait alors le n°1377 ne s’appelait plus l’Académie. On signalait dans l’acte qu’elle comportait plusieurs bâtiments construits autour de deux des trois murs qui cernaient la grande maison. Étaient comprises dans la vente les 25 glaces qui ornaient la maison. Marie Suzanne Doucet s’engageait à verser en numéraires métalliques et non en monnaie de papier les 45 000 F qui représentaient le prix de la transaction62.

Cette dernière attendit cinq ans avant de réaliser une autre opération immobilière qui lui tenait à cœur parce que sa soeur, Marie Louise Doucet,et son beau-frère Nicolas Simon Delamarche étaient propriétaires.

Histoire de la longuerelle et du jardin derrière

Claude Marie Pie Horque de Cerville avait repris en 1760 l’étude de maître Lecointe, installée rue du Colombier (rue Jacob). La même année, il avait épousé Denise Elisabeth Ponson, veuve (sans enfant) d’Adam Jean Baptiste de Lusseux, ancien chef des gobelets du Roy63. En 1766, il avait acquis la maison de la rue du Colombier appelée hôtel de Hollande, dans laquelle il s’empressa de s’installer. La maison qui se dressait entre cour et jardin était assez vaste pour abriter le couple, quatre clercs, deux domestiques et son étude.

Le 20 juillet 1770, il signa un bail de l’ancien manège et de la longuerelle au sieur Antoine Collet, loueur de carrosse et à Jeanne Noury sa femme pour une somme de 800 livres par an64

Maître Horque de Cerville décéda brutalement le 8 juillet 1779 alors que son coffre contenaient l’énorme somme de 171 382 livres qu’il n’avait pas eu le temps de mettre à l’abri65.

Sa femme continua à louer l’ancien manège de la rue de Seine jusqu’à sa mort qui survint en l’an VII . Entre-temps elle avait épousé Jean Alexandre Pauquet. N’ayant pas eu d’enfants, ce sont des parents éloignés qui héritèrent. Ils étaient au nombre de 44 ! et se présentèrent peu à peu …jusqu’en l’an VIII !

Bien entendu, les héritiers ne gardèrent pas les lieux, ils les vendirent par adjudication, à l’audience des criées du tribunal civil du département de la Seine le 19 nivôse an VII. Les adjudicataires furent le sieur Debreuil, inspecteur de la régie des domaines et de l’enregistrement de la Seine et sa femme Louise Adélaïde Tavernier, Joseph Bannefoy, sans profession précisée, et Clémence Françoise Clavier, son épouse.