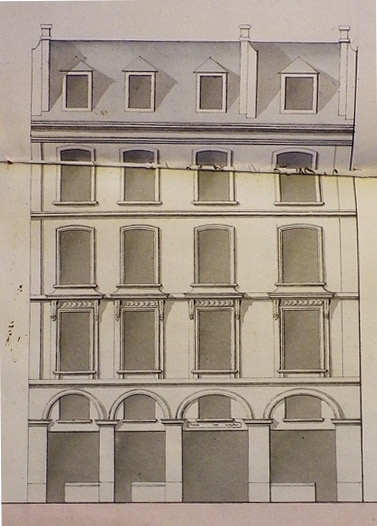

Cet immeuble présente une agréable façade en arcades sur la rue de Seine depuis sa reconstruction de 1765. Auparavant, l’immeuble qui était à son emplacement abrita quelques temps la veuve de Molière .

Au temps des Prés

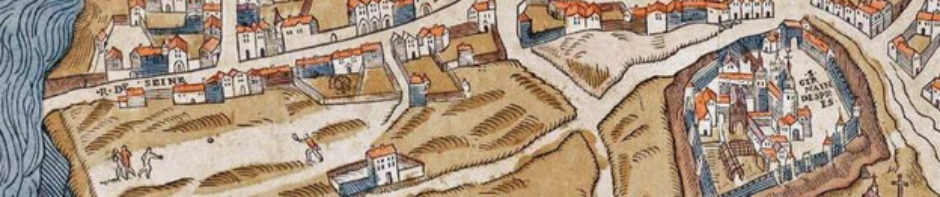

Depuis des temps immémoriaux, les terrains situés entre les rues de Seine et Mazarine n’étaient que prés et cultures à l’exception d’une tuilerie qui se situait, semble-t-il, entre les rues de Buci et Jacob sur la rive occidentale de la rue de Seine. Du côté oriental, il n’y avait que des prés et « le chemin de la butte où tirent les archers », que dominaient les fortifications de la ville, hautes de plus de 8 mètres avec d’imposantes tours hautes de 25m entre les portes de Bussy et de Nesle. En 1530, l’abbé de Saint-Germain-des-Prés, soucieux d’améliorer les revenus de son couvent commença à bailler à cens et à rente ces terrains, commençant par ceux situés entre les n°75 et 55 de la rue de Seine et les n°84 et 60 de la rue Mazarine. Les terrains restants c’est-à-dire ceux couvrant les numéros 53 jusqu’au quai, aussi bien rue de Seine que rue Mazarine furent acensés à Gilles le Maistre à partir de 1540.

Au temps de Gilles Le Maistre

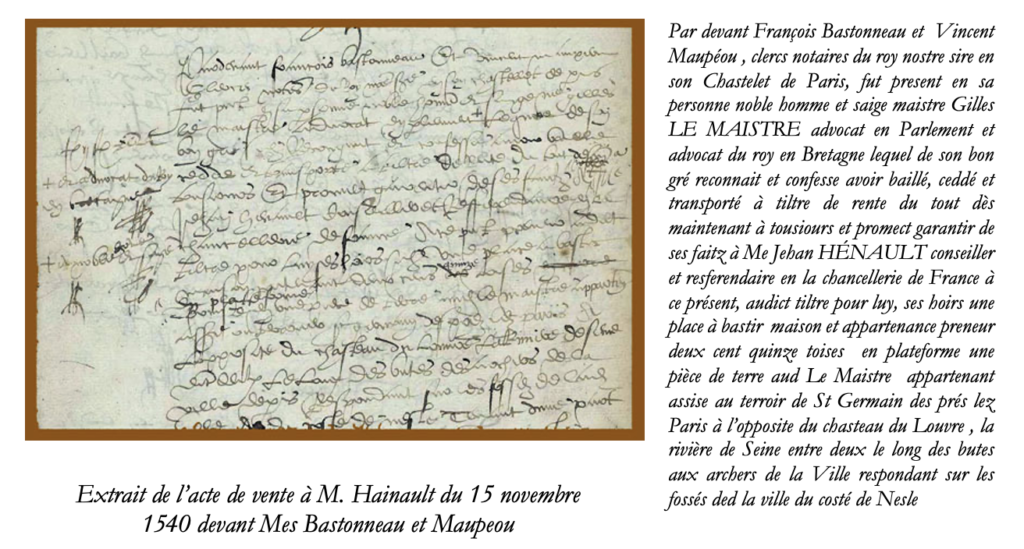

À l’époque, Gilles LeMaistre était avocat du roi au Parlement. C’était la voie royale pour en devenir premier président, ce qui fut le cas pour lui. En 1540, il s’attacha à mettre en parcelles son acquisition du terrain pour les vendre à des particuliers et le 15 novembre de cette année-là, il vendit à titre de rente annuelle et perpétuelle à un certain Jehan Hénault,un terrain à bâtir de 215 toises c-à-d environ 820 m21 qui était celui des actuels 41 rue de Seine et 40 rue Mazarine. Le vendeur le décrivait alors ainsi : « une place à bâtir contenant 215 (820 m2 environ) toises en une pièce aud Le Maistre appartenant assise à « Saint-Germain-des-Prés à l’opposite du château du Louvre, la rivière de Seine entre deux, le long des buttes aux archers, répondant sur les fossés de la ville du côté de Nesle.

L’acte mentionnait que le sieur Touvoye , maître dans l’art de l’esteuf, était son voisin et avait déjà construit un jeu de paume qui sera plus tard celui de La Bouteille. Les conditions de vente précisaient que l’acquéreur devait s’acquitter envers l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés de 10 sols de cens par an ainsi que 10L15S de rente foncière envers Gilles Le Maistre tous les ans et perpétuellement. Il devait clore sa parcelle de murailles qui seraient mitoyennes avec les futurs bailleurs du surplus de la terre. Le preneur promettait d’y bâtir une maison manable (habitable) dans les deux ans, ce pour au moins 300 livres

1540-1576. Au temps des Hénault

Le preneur était Jehan Hénault, conseiller du roi et référendaire en la chancellerie de France. Son épouse, Germaine Vivray, lui donna plusieurs enfants : Marthe qui épousa lettres le célèbre notaire Guillaume Cadier ; Marie qui s’unit à un procureur en Parlement du nom de Jean Bourgeois, Madeleine mariée à Pierre Metéreau, bourgeois deParis et enfin Jean qui en 1564 était commis du trésorier Morel.

Jean Hénault fit construire une maison qu’il fit entourer d’un jardin.

Nous ne retrouvons la famille Hénault que 36 ans plus tard, en 1576. Le conseiller référendaire était décédé ainsi que sa femme. Les héritiers avaient partagé les biens de leurs parents et la maison des rues de Seine et Mazarine était échue à leur fille Marie qui était veuve d’un procureur au Parlement lorsqu’elle vendit la maison e etson jardin à noble personne messire Pierre Le Fuzellier, notaire et secrétaire du roi maison couronne de France et de ses finances et à dame Catherine de Harlé, sa femme2. Elle fit cette vente moyennant une rente 126 livres 13 sols 4 deniers à lui verser chaque année aux quatre termes de l’an, selon la coutume de Paris. Les acheteurs s’engageaient à continuer jusqu’à son échéance le bail loyer que la vendeuse avait consenti à Perrette Texier qui était aussi veuve.

À partir de 1576, la famille Le Fuzelier

La période qui suivit son acquisition ne fut heureuse ni pour les maisons ni pour leurs habitants du quartier Saint-Germain-des-Prés car les guerres de religion firent beaucoup de dégâts sur les bâtiments de la rue de Seine et des fossés d’entre les portes de Buci et de Nesle (rue Mazarine). Le 41 rue de Seine n’échappa pas au sort commun et Pierre Le Fuzelier fut obligé d’y faire faire de très nombreuses réparations puisqu’il y investit 1200 écus soleil pour « rendre la maison plus commode et habitable »3. Bien que possédant des biens immobiliers rue St Thomas du Louvre, le couple s’installa rue de Seine avec Catherine de Recommande, fille d’un premier mariage de Catherine de Harlé.En 1601, Pierre Le Fuzelier perdit sa femme Catherine de Harlé. Ils n’avaient pas eu d’enfants de leur mariage. L’inventaire qui fut fait révèle que le mari puis sa femme furent sérieusement malades. Le mari survécut mais sa femme trépassa malgré les bons soins prodigués par sa servante Marie Roussier et Jean de Saint-Germain, l’apothicaire qui habitait tout à côté (au 47 actuel) et qui présenta une grosse note : 15 écus 14 sols et 6 deniers …

Sans doute la maladie de sa femme ruina le pauvre Pierre car sa maison fut vendue par décret du Parlement du 26 juin 1603 à un certain François Dubreuil (alias du Breuil) qui se révélait être le meilleur et dernier enchérisseur.

1603-1652- François Dubreuil et son gendre Etienne Guyon

François Dubreuil qui habitait rue de la Parcheminerie avait deux filles Marie épouse de Martin Giry et Marguerite femme d’Etienne Guyon. Il mourut en 1612

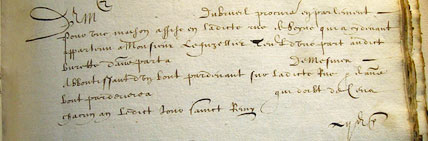

Le fil conducteur des différents propriétaires se casse à cette époque. Mais le cueilleret de 1595 de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés nous apprend que les nouveaux propriétaires étaient Me Dubreuil procureur en la cour de Parlement :

Une certaine Marguerite Dubreuil et son mari Etienne Guyon furent les propriétaires suivants de l’ensemble qui comportait des maisons rue de Seine et rue Mazarine dont les voisins étaient

- le sieur Arroger du côté droit propriétaire du 43 rue de Seine et du 42 rue Mazarine.

- le sieur Blaru alors propriétaire des maison de 39 rue de Seine et 38 rue Mazarine.

En effet, Etienne Guyon et sa femme Marguerite Dubreuil constituèrent à la veuve d’un luthier 100L de rente rente qui fut assignée entre autres choses sur les maisons des rues de Seine et Mazarine.4. Cette rente fut rachetée en 1628.

Etienne Guyon perdit sa femme en 1634. Lui-même mourût en 1636. Françoise Guyon, sa fille, et Louis Guyon, son fils qui était prêtre et ermite de la congrégation de Saint-Jean-Baptiste, se portèrent héritiers par bénéfice d’inventaire. En 1638, l’ermite donna à sa soeur Françoise la maison de la rue de Seine qui était à l’enseigne du Roi du Danemark et celle sur le fossé d’entre les portes de Buci et de Nesle (rue Mazarine) qui était à l’enseigne du Lion d’Or. Il y mit à condition qu’elle lui verse une rente viagère de 150 livres … il fallait bien vivre.

Elle s’installa dans le bâtiment côté rue de Seine et en loua une partie à un bourrelier pour 650 livres. Quant à la maison sur les fossés, elle la bailla à un tailleur d’habits pour 1000 livres.

Elle fit faire des constructions neuves à l’arrière du corps d’hôtel sur la rue de Seine et sans doute ne put-elle en payer les frais car ses maisons furent saisies et vendues aux enchères le 4 mai 1652 par sentence du Châtelet de Paris.

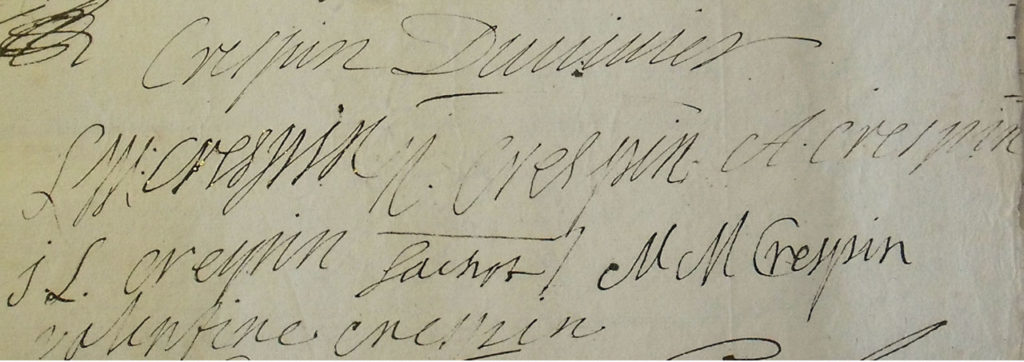

1652-1717. La famille Crespin du Vivier

Les maisons furent adjugées à Jérôme Crespin, seigneur du Vivier et du Coudray, conseiller et valet de chambre du roi et à Charles Briçonnet, seigneur de Glatigny, conseiller du roi en ses conseils et premier président au Parlement de Metz son beau-frère, époux d’Angélique Crespin, sa soeur.

Jérôme Crespin acheteur avait deux soeurs religieuses , l’une prénommée Valentine au couvent Saint-Antoine-des-Champs et l’autre, Jacqueline, chez les Cordelières de Notre-Dame-des-Champs. Angélique sa troisième soeur avait épousé Charles Briçonnet, seigneur de Glatigny, le 2eme acheteur. Quant à la dernière soeur , prénommée Geneviève, elle était morte très jeune en laissant un fils de son mariage avec Nicolas de Rassan.

Les Crespin possédaient la jolie seigneurie du Vivier près de Challes en Mayenne 5. Jérôme était capitaine d’un régiment de cavalerie du prince de Condé 6.

Quant à la famille Briçonnet, elle était très célèbre dans les milieux de la Robe et du Clergé à cause des archevêques et le cardinal qu’elle avait donnés à la France et les nombreux maires à la ville de Tours ainsi qu’un chancelier à la France et un archevêque à Reims7. Charles Briçonnet pour sa part était président du Parlement de Metz.

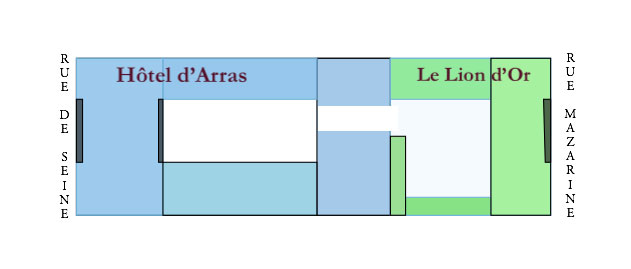

Après deux ans , désirant jouir séparément des deux maisons les deux beaux-frères allèrent devant le notaire. Le partage fut fait d’une étrange manière : il y avait deux maisons comportant plusieurs corps de logis. La première, à l’enseigne du Roi du Danemark, avait son entrée par la rue de Seine comportait deux corps de logis plus un inachevé, avec une avancée vers la rue Mazarine servant de remise de carrosse. On entrait dans la deuxième maison, à l’enseigne du Lion d’Or, par la rue Mazarine. Le notaire fit deux lots , le premier était composé de la maison en bordure de la rue de Seine et du bâtiment du milieu à l’exception de l’avancée qui allait au deuxième lot avec le bâtiment sur la rue du fossé. On inscrivit les noms des deux lots sur deux billets identiques et on les fit tirer au sort par un gamin qui passait par là. Le premier lot, celui de la rue de Seine, échut au sieur Crespin du Vivier tandis que le second, celui de la rue Mazarine, alla à Me Briçonnet, époux d’Angélique Crespin. Jérôme Crespin paya une soulte de 6000 livres au sieur de Glatigny. Chacun des deux possesseurs des deux lots devait effectuer des travaux pour que les eaux de chaque bâtiments s’écoulent dans leur propre cour.

Hélas, Angélique Crespin, la femme du président Briçonnet , mourut le 7 avril 1657, sans enfant. Il fut donc procédé au partage de ses biens entre ses héritiers c’est-à-dire son frère Jérôme et son neveu, fils de sa sœur Geneviève, Nicolas de Rassan, (les deux autres soeurs d’Angélique étaient entrées en religion)8.

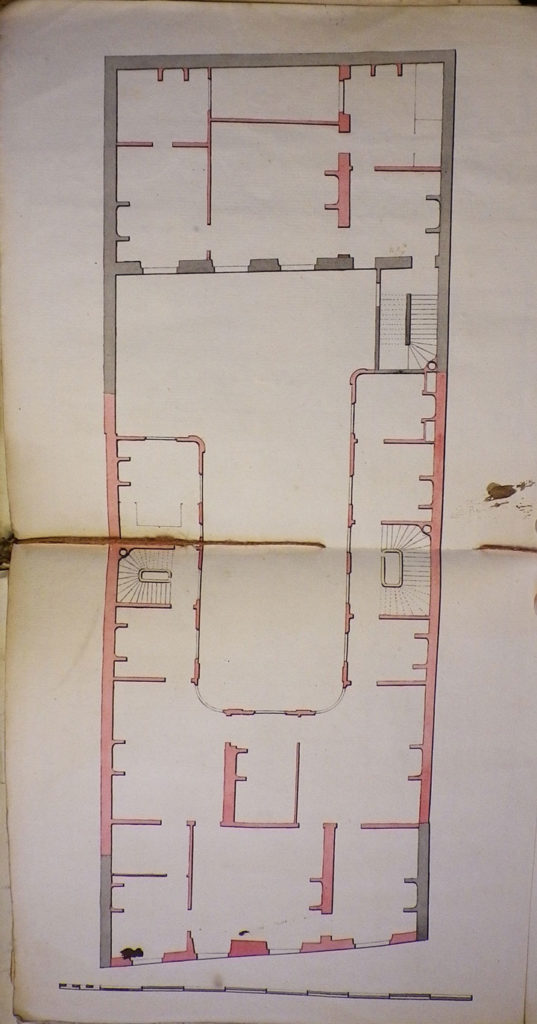

Jérôme I Crespin du Vivier mourut en 1665, maréchal de bataille et capitaine au régiment du Condé cavalerie. Il avait épousé Marie Chevalier en 1644 qui était fille d’un maître des Comptes. De ce mariage naquirent de très nombreux enfants : Angélique qui épousera Jacques Angran de Fontpertuis, Jérome II, Louise-Marie, Marie- Madeleine qui épousera Etienne Sachot , Marie-Valentine , Nicolas et enfin Jean-Louis. Il laissait un héritage qui s’élevait à la confortable somme de 207 000 livres . Jérôme II, son fils, reçut entre autres choses l’immeuble de la rue Mazarine (que l’on appelait encore « le fossé d’entre les portes de Bussy et de Nesle ») estimé à 21 000 livres. Les deux immeubles furent donc à nouveau réunis en une seule main. Cette maison présentait une large face sur la rue de 5 travées de long avec une porte cochère. Elle consistait en caves, 2 étages carrés au-dessus du rez-de-chaussée et d’un étage en galetas, plus un grenier. Tous ces niveaux étaient desservis par un escalier à gauche du bâtiment au haut duquel on trouvait une chambre en donjon. Des galeries parcouraient chaque étage pour desservir 3 chambres qui avaient un dégagement par un petit escalier à droite de bâtiment. Derrière une cour menait à des écuries adossées derrière le troisième corps de logis de la rue de la rue de Seine.

Tous les garçons restèrent célibataires. De toute cette famille, la figure la plus remarquable fut certainement Angélique qui avait épousé Jacques Angran de Fontperthuis. Elle était une amie intime du grand Antoine Arnaud, géra ses affaires pendant l’exil et montra une piété extraordinaire, jeunant de façon tellement excessive qu’elle eut deux graves maladies en 1679 et 1686. Elle montra toute sa vie un soutien indéfectible envers le Jansénisme et Port-Royal.

Jérôme Crespin du Vivier mourut en 1665. Sa femme mourut 4 ans après et un partage eut lieu entre les sept enfants en 16749.

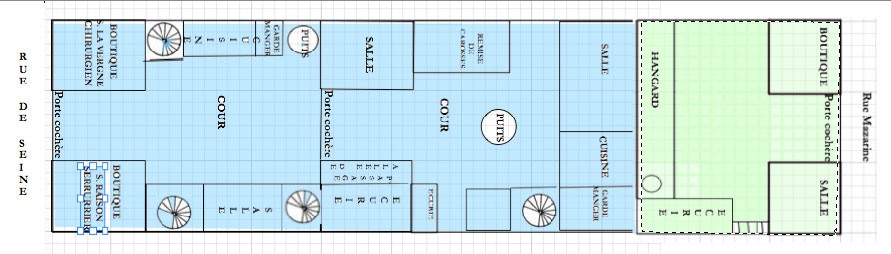

La maison de la rue de Seine est amplement décrite dans l’acte de partage : elle contenait trois corps de logis. On entrait dans le premier sur la rue par une belle porte cochère entourée de deux boutiques, l’une était louée au sieur La Vergne, Me chirurgien et l’autre au sieur Raison, Me serrurier. On accédait ensuite à une cour par la grande allée de passage de la porte cochère où on trouvait un puits et un corps de logis en aile de chaque côté dont l’un comportait une écurie au rez-de-chaussée. Un grand corps de logis avec porte cochère était au fond de cette cour avec une allée qui permettait d’atteindre les écuries et la remise de carrosses de la seconde cour. Au fond de cette dernière cour, Françoise Guyon, la propriétaire précédente avait fait élever un grand corps de logis qui comportait 3 étages au-dessus du rez-de-chaussée. La maison était maintenant à l’enseigne de l’Hôtel d’Arras

Quant à la maison de la rue Mazarine, elle consistait en un corps de logis sur le devant, une grande cour desservie par une porte cochère faisait suite et on trouvait à main gauche un petit corps de logis tandis qu’à droite on avait construit des cabinets.

Une maison rue Saint-André-des-Arts et la seigneurie du Vivier figuraient dans le partage mais les biens immobiliers n’étaient pas suffisants pour en attribuer un à chaque enfant. La maison de la rue de Seine échoua à Jean-Louis et à Marie-Valentine Crespin, sa soeur tandis que celle de la rue Mazarine alla par le tirage au sort à Jérôme et Marie-Louise.

L’hôtel d’Arras fut en partie loué à Armande Béjart alors veuve de Molière, Jean-Baptiste Aubry, sieur des Carrières, et Geneviève Béjart. Le bail qui fut signé le 16 août 1673 donnait la permission à Armande Béjart de faire dépaver certains endroits de la cour afin d’y planter quelques arbres car elle avait toujours aimé la campagne. Il lui fut aussi donné l’autorisation de percer une porte de communication avec le jeu de paume de La Bouteille où elle jouait la comédie10. Le logement comprenait le corps de logis du milieu plus toutes les caves, écuries et remises de carosses . Elle vint aussitôt y habiter en compagnie de sa sœur Geneviève qui y mourut le 3 juillet 1675 à 55 ans. Armande resta seule et épousa un des comédiens de la Troupe du nom de Isaac-François Guérin. On ne sait quand le couple quitta la rue de Seine …

Le quatrième jour de juillet 1675 a esté faict le convoi, service et enterrement de Geneviève Béjart, âgée de quarante quatre ans, femme de M. Aubry […] morte le 3e du présent mois , rue de Seyne à l’hôtel d’Arras […]

En 1699, Jean-Louis Crespin du Vivier vendit sa part par licitation à Marie-Valentine, sa soeur, qui était veuve d’Etienne Sachot et habitait au couvent des Cordelières. Elle-même céda l’Hôtel d’Arras en 1717 à un certain Louis Gouy11.

Quant à la maison de la rue Mazarine, elle fut vendue moyennant 42 000 livres à un certain Pierre Michel par acte passé devant Me Le Chanteur le 22 novembre 1722.

À partir de 1717- La famille Gouy

Louis Gouy était issu d’une famille de céréalier et farinier de la région de Pontoise. Il était huissier audience du consulat de Paris et avait acheté l’office de juré contrôleur de la marchandise de foin. Il était marié à Jeanne Dumoutier. Ils n’eurent point d’enfant et lorsque Louis Gouy mourut à l’automne 1747, son neveu, Claude Gouy et ses nièces Jeanne Madeleine et Marie Madeleine Gouy se présentèrent comme héritiers. Comme Louis Gouy et son épouse Jeanne Dumoutier s’étaient fait don mutuel de leurs biens, l’immeuble de la rue de Seine, ainsi qu’un autre rue de La Cossonnerie (qu’elle habitait) et une maison à La Chapelle-Saint-Denis qui furent estimés pour un total de 130 600 livres restèrent dans le giron de la veuve.

La maison de la rue de Seine était une maison de rapport pour notre veuve et nombreux sont les baux qu’elle signa durant son veuvage. C’est ainsi qu’elle loua en 1757 une partie de la maison à Claude Colas, aubergiste moyennant 750 livres, à Joseph Lormier une autre partie pour le même prix et l’année suivante à un perruquier d’une 3e partie de la maison pour 690 livres sans compter les baux écrits sous seing privé12.

Elle fit son testament en 175713, y ajouta trois codicilles les 3 années suivantes et mourut en 1762. Les héritiers de Louis Gouy et les légataires de sa veuve, en bon gestionnaires, firent expertiser les biens immobiliers qu’ils avaient reçus .14.

Les réparations à faire dans la maison de la rue de seine sont tellement considérables qu’elle est estimée à seulement 52 000 livres

Le 16 février 1765, les héritiers de la veuve Gouy font faire devant notaires15 un devis des ouvrages à faire pour reconstruire l’Hôtel d’Arras , maintenant appelé Hôtel de Varsovie : le bâtiment sera composé d’un grand corps de logis sur la rue de Seine en la largeur de toute la place de 39 pieds pris dans son milieu hors d’œuvre avec deux ailes à droite et à gauche , dont celle de droite aura 7,5 pieds de long sur 11,5 pieds de large hors d’œuvre. Celui de gauche aura 39 pieds sur 11,5 pieds. Les deux ailes seront séparées par une cour entre deux de 39 pieds de long sur 35 pieds de large. Au derrière de la cour sera un corps de logis de 24 pieds de large. Les édifices seront élevés de trois étages carrés et d’un grenier lambrissé. Des plans ont été faits :

Les charpenteries seront de bois de chêne. Les éléments de maçonnerie viennent pour la plupart des carrières d’Arcueil.

En 1769, il est finalement indiqué que :

Le bâtiment sera composé d’un grand corps de logis sur la rue de Seine en la largeur de toute la place de 39 pieds (12 m env.) pris dans son milieu hors d’œuvre avec deux ailes à droite et à gauche , dont celle de droite aura 7,5 pieds de long (2,3 m env.) sur 11,5 pieds de large hors d’œuvre. Celui de gauche aura 39 pieds sur 11,5 pieds (3,5 m env.). Les deux ailes seront séparées par une cour entre deux. Il est donné une estimation des ouvrages par Brice Le Chauve , architecte :

Pour les ouvrages faits avant le 18/01/1768 : 53 223 livres. Pour les ouvrages faits postérieurement au 18/01/1768 : 103 956 livres, ce qui donne un total de 157 179 livres. Les honoraires de l’architecte Brice Le Chauve s’élevaient à 24 593 livres.

A SUIVRE

Monique Etivant

A.N. ; M.C. ; VIII/179, vente de Gilles Le Maistre à Jean Hénault du 15 novembre 1540 ↩

A. N. ; M. C. CXXII/1219, vente de Marie Hénault à Pierre Le Fuzelier et Catherinette Harlé sa femme du 12/07/1576 ↩

A.N., M.C., ET/LVIII/8, inventaire de Catherine Harlé, femme de Pierre Le Futelier, commencé le 26 septembre 1601. ↩

A.N. ; M.C. ; LXXIII/179, constitution de rente du 8/04/1617 ↩

Madame de Fontpertuis: Une dévote janséniste, amie et gérante d’Antoine Arnauld et de Port-Royal de F-Ellen Weaver ↩

A.N. ; Y 3920B , Bénéfice d’inventaire du 14/12/1647 ↩

Prosographie des gens du Parlement à Paris, publiée par Michel Popoff en 2003. ↩

A.N. ; M.C. ; C/247, partage des biens d’Angélique Crespin du 23/06/1657 ↩

A.N. ; M.C. ; C/320, partage des biens de Jérome Crespin du Vivier et de Marie Chevalier du 30 septembre 1674 ↩

A.N.; M.C. ; XLV/ 235 , bail à la veuve de Molière du 16/08/1673 ↩

A.N. ; M.C. ; CI/195 ; vente par Marie Valentine Crespin à Louis Gouy du 1/10/1717 ↩

A.N. ; M.C. ; LXXIX/117, inventaire des biens de la veuve Gouy commencé le 19 mars 1762 ↩

A.P. – DC6/243 F°247 ↩

A.N. ; Z1j/874, PV d’expertise du 22 juin 1762 ↩

A.N. ;M.C; ET/LXXIX/132 ↩